Accueil > Les rubriques > Images > Oviri Bougard : Un trou noir à Tahiti

Oviri Bougard : Un trou noir à Tahiti

, et

Jonathan Bougard n’est pas sur Tahiti par hasard. Jonathan Bougard n’est pas sur Tahiti par choix.

Jonathan Bougard n’est pas parti là-bas pour « posséder le caractère océanien », comme disait Gauguin. Jonathan Bougard n’est pas parti là-bas non plus pour être possédé par lui.

Il n’avait rien lu sur Tahiti, n’en avait pas rêvé, n’en connaissait que les fables que tout le monde connaît. Il n’avait pas projeté ce voyage. C’est ce voyage qui l’a projeté dans une autre direction.

Une carte postale est arrivée, qui l’appelait, de l’autre bout de la Terre. Tahiti n’était pour lui ni une terre de fantasme, ni une terre d’élection. Tahiti l’a pourtant choisi, au moins autant que le contraire.

Aujourd’hui, le « polynésien » Jonathan Bougard fait corps avec son pays d’adoption. Ceux qui connaissaient son travail avant son départ sentent confusément ce que cet univers lui a apporté. A bien des égards, son style est resté le même – toujours reconnaissable. Pourtant, il semble s’être enrichi d’une complexité qui lui appartenait déjà en propre – bien qu’inexprimée.

Il faut s’inscrire en faux contre une vision bien-pensante « humaniste » de l’art de Bougard, qui ne ferait qu’illustrer la « marchandisation » du corps féminin, la maltraitance, la misère économique, ou la cruauté de la prostitution.

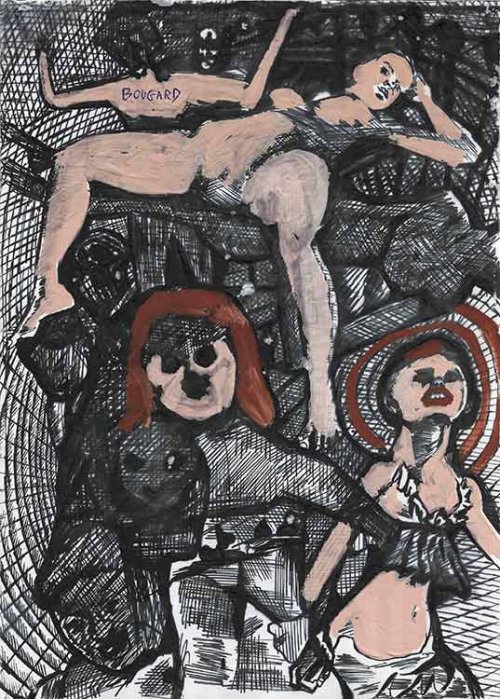

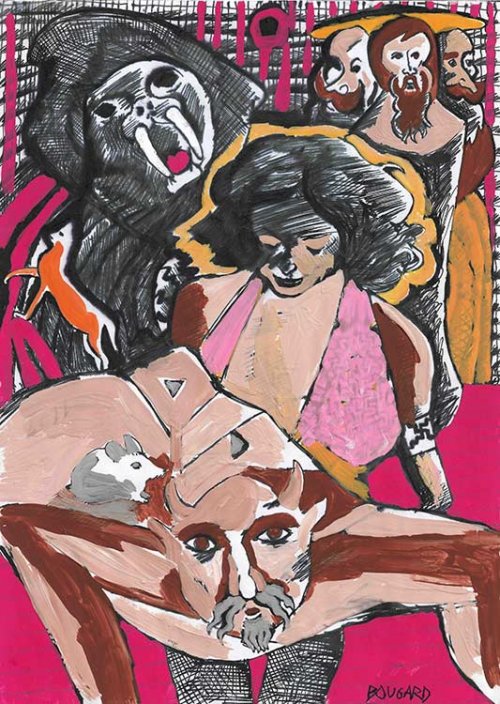

Ainsi la laideur, parfois hideuse, des figures féminines chez Bougard, aux visages démesurés, menaçants, aux corps obèses ou déformés, n’est pas celle de la victime horrifiée : elle est le reflet d’une fantasmatique angoissée, et relève plutôt d’une fascination non-érotique pour la femme, pour la femme-sorcière, grimaçante, au rictus démoniaque, pour la femme-cadavre, aux orbites noircies, à la face blanchie, pour l’obscénité fantomatique du fantasme : entremêlements de membres et d’ombres, de corps silhouettés, de visages spectraux.

Il faut combattre aussi l’idée selon laquelle son art transgresserait des interdits (lesquels subsistent encore, en la matière ?), ou jouerait sur les limites entre l’indécence et l’érotisme. L’érotisme de ses œuvres n’est pas un « en-deçà » de l’indécence, ni même seulement une conjuration de l’obscénité pornographique : il n’est pas de l’ordre de l’hypocrisie tartuffesque occidentale (cachez ce sexe que je ne saurais voir, mais cachez-le pour mieux m’exciter), mais possède une dimension ancestrale apotropaïque : il nous protège des périls de la chair noire – de ce trou dévisageant qui dé-figure et annihile toute innocence.

En somme, l’art de Bougard parle le langage de l’affectivité archaïque, et pas celui de l’humanisme occidental : c’est ainsi qu’il faut l’appréhender.

Le combat de l’ombre et de la lumière qui se joue dans les dessins de Bougard se joue à même la chair. C’est l’enjeu, aussi bien que l’aire de jeu. Les chairs blanches et les chairs striées se mesurent : la chair blanche et rare de la lumière contre la chair striée de l’ombre, qui menace sans cesse d’envahir les orbites, la bouche, les orifices du corps, dans un rayonnement sombre de désir et d’effroi.

Pour autant, il serait bien difficile d’analyser ces dessins à la lumière d’une « érotique », d’une taxinomie des formes de désir qui étudierait les catégories pulsionnelles à l’œuvre, ne serait-ce que par l’habileté avec laquelle Bougard joue et déjoue les codes de l’érotique occidentale.

Le propre du dessin, c’est d’éviter le coloris, donc l’incarnat, donc la chair. Même en grand écart, le sexe féminin est souvent réduit ici à n’être qu’une ombre, un trait. Singer les positions pornographiques en écartant précisément du cadre de la représentation ce qui justifie habituellement ces poses, la vision du sexe féminin, c’est donc se livrer à une conjuration sauvage, non de l’érotisme, mais de l’obscénité.

On a oublié sans doute ce que l’exhibition du sexe féminin pouvait receler de sens différents, pour ne retenir que la seule excitation érotique. Dans l’Antiquité, lorsqu’une femme exhibait son sexe de façon railleuse à un homme, son intention première était de le traiter de lâche et d’eunuque. La dénudation était alors perçue comme un moyen magique ou une manœuvre d’intimidation.

Dans un texte célèbre (« La nudité comme moyen d’intimidation »), Sàndor Ferenczi voit dans la nudité un moyen « d’intimider le moi en le confrontant à des quantités ou à des modes inadéquats de libido. » Le petit garçon ainsi intimidé par sa mère perd tout envie de dormir avec elle.

Gommer le sexe féminin, ce n’est donc pas seulement gommer l’obscur objet du désir, c’est gommer la raillerie possible, la moquerie, l’identification insultante, la magie noire de la chair.

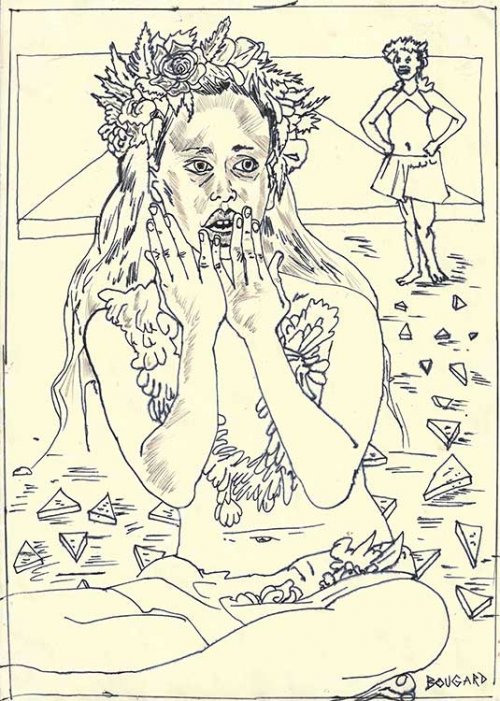

D’où vient, par exemple, la fascination qu’on éprouve presque immanquablement devant le dessin de la femme à tête de trou ?

Ce que la nudité remet en cause, c’est précisément le primat du visage dans le domaine de l’expressivité, ce qu’Agamben, dans Nudités, appelle la « suprématie expressive du visage ». Il rappelle que, dans le Charmide de Platon, le jeune éphèbe éponyme du dialogue est si beau que si jamais « il acceptait de se déshabiller, vous croiriez qu’il n’a pas de visage ». Non pas bien sûr que son visage soit laid : c’est que la dénudation du corps occulterait le visage, et ferait du jeune homme un être littéralement sans visage (aprosōpos).

A ce propos, Henri Michaux rapporte une expérience personnelle d’apparence curieuse dans Un Barbare en Asie : « Je me souviens d’avoir été frappé et désillusionné quantité de fois en France par le fait que les seins d’une femme, quand il m’arrivait de les voir dévoilés, n’étaient que beaux, alors que la figure […] si travaillée par l’intelligence, par une âme bizarre er recherchée […] m’avait induit à croire que les seins seraient recherchés, eux aussi, et originaux. Mais un sein n’est pas un visage. »

« Un sein n’exprime pas grand-chose, écrit-il également. C’est à la figure qu’on a recours pour savoir à quel caractère on a affaire. » C’est le visage qui porte le caractère, le visage – et singulièrement le regard – qui est le miroir de l’âme.

Dans la nudité, le corps semble pourtant vouloir concurrencer le visage, lui voler ce monopole de l’expressivité, et nous détaillons parfois les charmes d’un corps nouveau, extasiés, ravis, comme si l’aisselle ou le sexe avaient quelque chose de primordial à nous dire. Dans la pornographie, écrit encore Agamben, « la seule tâche qui revient désormais au visage est d’exprimer la conscience effrontée de l’exposition du corps nu au regard. L’effronterie (la perte du visage) est aujourd’hui la contrepartie nécessaire à la nudité sans voiles. Le visage, devenu complice de la nudité, regardant l’objectif ou clignant de l’œil vers le spectateur, donne à voir une absence de secret. »

L’œillade, en quelque sorte, remplace le regard-miroir de l’âme, et l’effronterie signe la disparition du visage comme caractère, et son effondrement dans la pure exposition. Ce que l’on dé-visage, lorsqu’on regarde une fille nue, jambes écartées, sexe ouvert, et qui vous regarde pourtant droit dans les yeux, c’est précisément l’effondrement, l’abîme où disparaît son visage : son trou. Et c’est ce trou noir qui vous aspire, bien davantage que l’autre. L’obscénité n’est jamais dans l’écartement des cuisses : elle est dans l’effronterie d’un sourire. Voilà ce à quoi s’affronte donc Bougard dans ce dessin, sans doute un des plus beaux, un des plus troublants, où une femme nue arbore un trou à la place de la tête. A l’effronterie des clichés pornographiques, il substitue l’effrontement pur et simple : plus de visage, du tout, la tête trouée, head like a hole.

La femme à la tête de trou, aprosōpos plutôt qu’acéphale, à la tête littéralement sans visage, mais au corps superbe, est donc une femme sans caractère, une femme sans âme. Le regard du spectateur, attiré par ce qui n’est qu’à peine de l’ordre de la représentation, mais de la tâche, du manque, mime celui du consommateur de pornographie, qui va et vient sans cesse entre le corps et le visage, entre le sexe exhibé et le regard complice. Mais le vide de ce trou attire bien davantage l’œil qu’un visage effronté – qui n’aurait été que la façade lisse de l’habituelle apparence, sur lequel glisserait le regard pour s’en aller vaquer ailleurs. C’est là la grandeur de cette œuvre : ce trou noir aspire littéralement le regard, qui ne peut qu’y revenir obsessivement, malgré l’attrait pourtant si puissant du corps nu. Bougard dresse le regard de son spectateur, lui dessine le trajet qu’il emprunte habituellement, lui intime de le suivre comme à l’accoutumée, mais en lui montrant de force sa part d’ombre : l’effrontement du visage.

La préférence accordée aux petites filles, aux jeunes filles nullipares, voire impubères, s’explique donc par la volonté de retrouver la nudité innocente comme « vêtement de grâce », voire la nudité prélapsaire, pour « remonter à l’humanité en enfance, comme disait Gauguin. L’Eve de mon choix est presque un animal ; voila pourquoi elle est chaste, quoique nue. »

« L’Européen qui voit des seins nus, écrit malicieusement Henri Michaux, pense, malgré lui, qu’il va se passer quelque chose. Mais il ne se passe rien. Alors, il s’habitue. »

Ce non-lieu, ce quelque chose qui n’arrive pas, qui n’a pas lieu, est l’espace où des gestes eussent pu, eussent dû être commis, et qui ne s’est jamais ouvert, et qui se referme sur une nudité incomplète, à laquelle on s’habitue.

C’est que la « signature théologique » qui est celle de la nudité dans nos cultures occidentales fait que la nudité n’est pas un état, mais un évènement, une chose qui arrive, une « forme qui ne se laisse jamais saisir intégralement dans son surgissement ». (Agamben, Nudités)

La nudité n’est jamais achevée, elle est toujours en voie d’achèvement ; la nudité d’une fille, même totalement nue, est encore masquée par ses mouvements. « Le désir, écrit Agamben, est un moyen de déshabiller le corps de ses mouvements comme de ses vêtements et de le faire exister comme pure chair. » C’est un trait qu’il partage avec la pose, en peinture : essayer d’achever la nudité, de permettre l’avènement d’une nudité totale, de signer la fin de l’évènement-nudité.

« Le nu se porte très difficilement, écrit encore Michaux, c’est une technique de l’âme. Il ne suffit pas d’enlever ses habits. Il faut s’enlever sa canaillerie… et son embarras. »

Se passe-t-il quelque chose, dans les dessins de Bougard ? Souvent, l’action y est comme suspendue, d’un évènement à venir dont on ne peut rien prévoir, à l’image de ce « let’s make it happen » susurrée par une jeune fille à une autre, sans qu’on sache du tout de quoi retourne l’advenue de cet événement qu’on se prend à espérer pourtant, à désirer intensément. L’événement-nudité y est comme invisible, absentéisé, inadvenu. Un « quelque chose » va se passer dont nous ne serons pas témoins : la scène secrète n’est pas hors du champ visuel de la représentation, elle est hors du temps, subtilisée par le génie du non-lieu, et précède l’instant privilégié que d’autres auraient choisi.

Ce qu’on voit n’est rien chez Bouvard : ce qui compte, ce sont les signes impactuels, les modalités affectantes du dessin, en bref, ce que cela provoque. L’aspect, lui, n’est qu’une façade, une facette, un instant de la matière. L’impact seul peut justifier l’existence d’une œuvre d’art.

Ce dont Bougard fait l’expérience à même son art, c’est que la simplicité volontaire, le dessin, le trait, n’appelle pas à l’épure, à la transparence, à ce faux naturel limpide qui n’est que le travestissement de l’authenticité, mais au contraire à la profusion, à la saturation de l’espace, à la multiplication presque indéchiffrable de signes et de symboles.

Certains dessins de Jonathan sont beaux comme les vestiges d’une civilisation disparue, dont on mesure intuitivement la richesse et la profondeur, mais dont on a perdu la clef et le secret. Vous savez qu’il y a là du sens. Que cela, autrefois, il y a longtemps sans doute, a voulu dire quelque chose. Que cela voudrait encore dire quelque chose, si seulement vous saviez. Vous scrutez les apparitions et les réapparitions d’animaux symboliques obscurs : souris, chouettes, morse, porc céleste, colombe, cerf blanc… et à trop vouloir vous contenter des codes de l’ekphrasis, vous voilà soudainement projeté devant les murs d’une caverne préhistorique. Décrire ne suffit pas. Que signifie tout cela pour l’artiste ? A-t-il lui-même la clef de cette parade sauvage ?

Parfois, c’est la surcharge de détails qui décourage et conjure d’avance l’interprétation. Cette surcharge, propre à certains dessins d’aliénés, comme la « Baubo » de la « Collection Prinzhorn » (département de psychiatrie de l’Université de Heidelberg), n’est pas seulement décorative : elle mime le foisonnement d’un monde à la fois effrayant et joyeux – diabolique prolifération d’homoncules farfadéens, ou petit monde familier des esprits protecteurs.

Dans la série « Machine Project », tout se passe comme si ces « détails encadrants » étaient grossis, comme sous un microscope, jusqu’à former l’essentiel de l’œuvre. Dans cette série, nommée sans doute par antiphrase, aucune ligne droite, le machinique prend la forme d’une machine désirante où tout communique, comme dans un monde d’avant la séparation, entièrement parcouru de courants telluriques, d’électricité, de turbulences magnético-oniriques, de tremblements épileptiques, cosmologiques et tératologiques, dans des images anamorphosées qui sont autant de représentations des forces naturelles de l’inconscient, et où pullulent d’imaginaires animalcules.

Ces bacilles du symbolique, où l’on retrouve des animaux stylisés (girafe, oisillon, poissons, serpents) peuvent aussi bien représenter une part de sauvagerie conjurée, sous la forme de tatouages tribaux ou de masques rituels, que d’innocence et d’enfance souriante, dans une sarabande fantasmagorique d’êtres féériques, enfantins, carnavalesques. Puis ces indigènes enfantins, ces femmes tatouées, ces êtres casqués de cornes, ces prêtres à hache, ces poissons volants, ces chats étranges, ces diablotins ailés, ces clowns à chapeau, footballers à bonnet, et autres gargouilles extraterrestres, finissent tous, les sauvages comme les innocents, par s’embrasser, puis par copuler ensemble tandis que se mélangent les langues au-dessus d’eux (anglais, français, tahitien) prolongeant la tradition inaugurée par Gauguin, pour célébrer, dans une grande jubilation conjuratoire, les noces blanches et noires de l’Enfance et de l’Effroi.

Dans cette dialectique de l’ombre et de la lumière, de la surcharge et du blanc, des macules et de l’immaculé, de l’espace solaire vierge et de la saturation nocturne de signes (saturation sur la peau même, à la surface des corps tatoués, calligraphiés, où la nature se couvre de marques), le sexe et le visage dévorés d’ombre sont comme les refuges disjoints de l’inatteignable secret de l’être, de sa transcendance concrète.

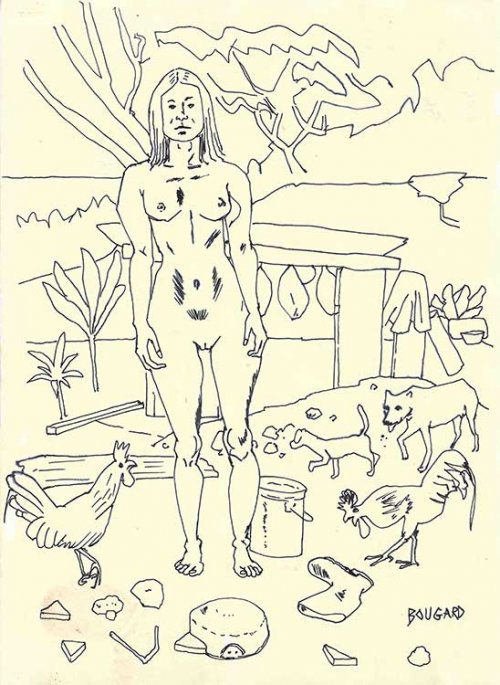

Dans la dernière série de dessins en revanche, les animaux représentés sortent de l’ordre du symbolique pour réintégrer un cadre familier : celui de la profusion, du désordre bienheureux d’un monde agricole foisonnant de vie.

La présence si étrangement « réaliste » de ces animaux ne relève pas ici de cette « précision stupide qui nous rive à la réalité matérielle », comme disait Gauguin. Elle a un sens anthropologique et politique : elle vise à éclairer, à dissiper les ténèbres d’un aveuglement conceptuel majeur, qui affecte jusqu’à notre perception.

Cette cécité, nous la partageons tous, au point que l’imaginaire du « sauvage » se confond absolument avec des images de dénuement, ce que l’anthropologie économique classique appelle une « économie de subsistance », c’est-à-dire une économie de la misère. L’économie dite primitive serait une économie qui parviendrait tout juste, et à grand-peine, à assurer la subsistance de la société. Au mieux, les surplus seraient utilisés pour des fêtes ponctuelles sacrifiant le travail de plusieurs mois en une pure dépense somptuaire.

De ce point de vue, la lecture de Marshall Sahlins agit comme les dessins de Bougard, au point que notre dessillement sur la condition primitive prend presque la forme d’un paradoxe : il lui revient en effet d’avoir démontré que ces sociétés – comme toutes celles qui ne sont pas trop éloignées de leur puissance première – ne sont pas des sociétés de misère, mais en tout point des sociétés d’abondance : « si en des temps courts à intensité faible, la machine de production primitive assure la satisfaction des besoins matériels des gens, c’est qu’elle fonctionne en deçà de ses possibilités objectives, c’est qu’elle pourrait, si elle voulait, fonctionner plus longtemps et plus vite, produire des surplus, constituer des stocks » (préface de Pierre Clastres à Age de pierre, âge d’abondance de Marshall Sahlins). D’où la réputation de paresse des « primitifs » – chez tous les observateurs occidentalisés, depuis les missionnaires d’autant jusqu’aux fonctionnaires métropolitains d’aujourd’hui.

Et pourtant, pourquoi thésauriser, ou accumuler des stocks, quand les stocks sont, comme le dit Sahlins, « dans la nature même » ? Ce qui est vrai pour les chasseurs-cueilleurs primitifs l’est aussi des sociétés d’agriculteurs qui fonctionnent sous les espèces du « Mode de Production Domestique » (comprendre : le jardin).

D’où l’incompréhension de Jonathan Bougard, dans un texte comme « Paumotu Ma », où il rapporte : « Juste derrière, il y a trois pamplemoussiers et une douzaine de grands cocotiers. Mais tous ces fruits pourrissent seulement. Cette bande de paumotu consomme que les produits du magasin. Tout ce qui pousse sur l’arbre, ils remarquent même pas. Ils laissent tomber, et pourrir. Ils se nourrissent de cartons de cuisses de poulets élevés en batterie en quinze jours, de riz et de sachets de Twisties. »

Ce que l’artiste remarque dans l’univers tahitien, ce qu’il rend dans ses dessins, plus que la luxuriance d’une nature intacte, ou les couleurs si vives d’une insularité si facilement conçue comme paradisiaque, c’est, au-delà de la misère relative des habitants parmi lesquels il a choisi de s’immerger (par rapport aux fonctionnaires dépêchés par la métropole, par exemple) une société d’abondance, même quand parfois cette abondance est négligée au profit de l’acculturation déprimitivante de l’économie de marché : les « produits du magasin ».

Ce qui pourrait si vite être interprété, dans les dessins de Jonathan Bougard, comme une attention purement altruiste portée à la dureté des conditions d’existence des tahitiens, à l’inégalité des conditions sociales, bref : à la misère, est bien davantage qu’un témoignage « humaniste ». C’est un plaidoyer artistique pour une véritable société d’abondance, qui n’est certes pas celle des poulets élevés en batterie et des sachets de Twisties…

Ce que Bougard montre, dans cette abondance d’animaux de toutes sortes, ce bric-à-brac de poules, de chiens, de chats, de coq, de cochons, d’outils, d’enfants, de débris assemblés à la va vite, comme les tôles sur un abri, ce n’est donc pas une économie de la misère permettant aux habitants de vivoter par la récup et le système D : c’est une économie d’abondance où le temps ne manque ni pour se baigner, ni pour jouer à la corde à sauter, ni pour poser, ni pour peindre, un monde où la multiplication des signes, où la saturation de l’espace n’est qu’un foisonnement bienheureux, et pas le désordre menaçant du dénuement. Si les sociétés primitives sont des sociétés d’abondance, alors l’art de Bougard est un art de l’abondance, de l’harmonieuse saturation de signes.

La dénudation des jeunes filles, dans cette série, n’est donc pas à comprendre dans un sens figural, mais littéral : non comme une figure, une métaphore du dénuement, mais comme un rappel de notre nature profonde. A sa manière, Bougard lui aussi répond aux célèbres questions de Gauguin, les seules qui vaillent : D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?

Nous ne sommes pas faits pour accumuler des surplus. Nous ne sommes pas faits pour thésauriser. Nous sommes faits pour la baignade, c’est-à-dire pour le plaisir – pour jouir du « simple sentiment d’exister », disait Thoreau.

En contact avec ce qui reste du primitif, avec ce que le tahitien invente pour survivre en-dehors de la modernité, à côté de la modernité, mais en même temps que la modernité, à l’image des « molas » de la société kuna, ces tableaux de tissu ancestraux, mémoire des rites et des mythes, et qui intègrent aujourd’hui le passage des modules lunaires ou des hélicoptères, Jonathan Bougard est un artiste : il regarde passer les modules lunaires dans les yeux des petites filles tahitiennes, et il en fixe le reflet.

Fabrice Petitjean

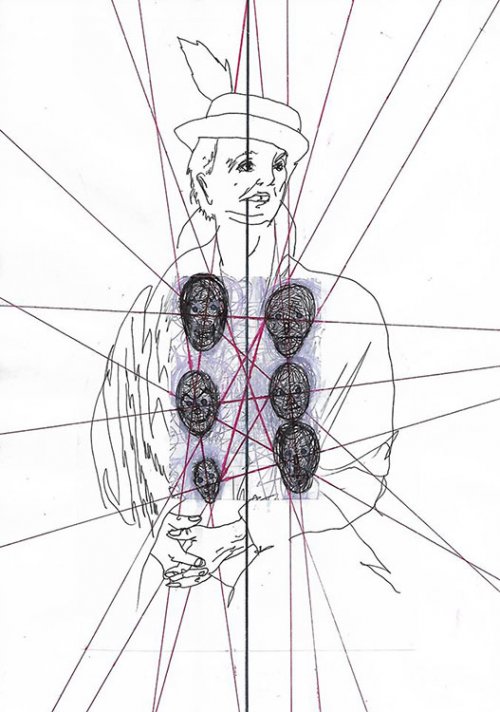

Portfolio supplémentaire de dessins à quatre mains de Scott Batty et Jonathan Bougard

Scott Batty chante et peint toujours, mais à l’époque des gentlemen invisibles il écrivait aussi de la poésie. Il peint surtout des fantômes. Beaucoup de collages aussi. On a exposé ensemble à l’Institut français d’Innsbruck en 2002, à l’occasion du 1 Int Upper Ground Festival. On a ensuite réalisé ensemble une série d’images à quatre mains pour le projet Schreber président (Fage éditions 2005), des dessins au trait qu’il a retravaillés à sa manière, mais ces images n’ont finalement pas été retenues pour la publication. Scott les a conservées et elles seront visibles pour la première fois à la galerie Hors-Champs du 27 au 31 janvier (avec quelques nouveautés). Quinze ans plus tard. Comme quoi les traces ne se perdent jamais…

Jonathan Bougard — Tahiti décembre 2019