Accueil > Les rubriques > Images > Logiconochronie — LIV

Logiconochronie — LIV

Au cœur des tensions entre image et texte, l’apparition d’une nouvelle schize

,

Nous poursuivons ici notre réflexion sur les images aujourd’hui, leurs significations, leur présence dans nos vies. L’enjeu est, à travers l’histoire, de tenter de suivre les différents aspects qu’ont pu prendre les images afin de mieux comprendre ce qu’il en est de notre situation actuelle. Cette Logiconochronie — LIV vise à décrypter ce qui se passe entre les mots et l’image à partir de l’invention de la photographie et durant le XXe siècle à mettre en relation cette invention avec ce que l’on appelle la conscience. ll y sera aussi beaucoup question de Julian Jaynes.

Au cœur des tensions entre image et texte, l’apparition d’une nouvelle schize

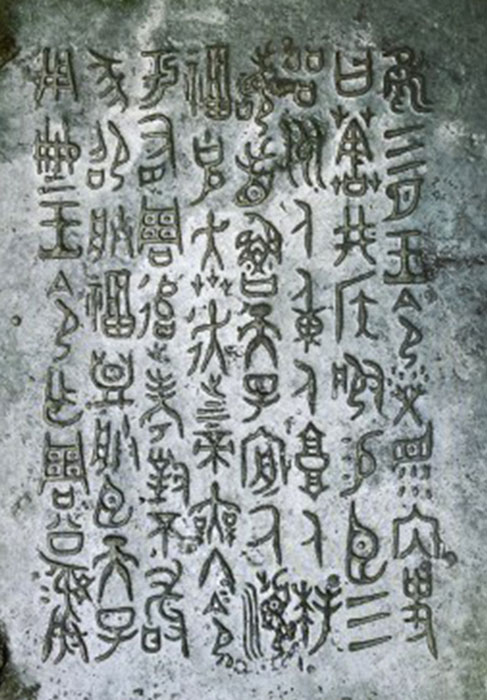

Ce que je vais essayer maintenant de décrypter, c’est ce qui se passe entre les mots et l’image à partir de l’invention de la photographie et durant le XXe siècle. C’est pourquoi, si l’on veut comprendre ce qui se passe, il était nécessaire de remonter si loin et de tenter de se forger une « image » la plus précise possible de ce qui lie, depuis ces temps anciens et donc est toujours inscrit dans le fonctionnement de la conscience, cet appareil psychique qui est en gros le nôtre encore aujourd’hui, les mots aux images. Il ne faut donc pas oublier le fait que les mots appartiennent au domaine du visuel, qu’ils ont cette vertu de rendre visible de l’invisible, là où l’artefact visuel, une statue par exemple, avait pour vertu de rendre présentes les voix des dieux, des rois ou des ancêtres.

L’image est donc inévitablement liée durant ce long temps de l’invention de l’écriture et de son déploiement qui dure jusqu’au début du XXe siècle, à une donnée qui relève directement des dieux mais qui se voit déconnectée au moins partiellement de sa fonction de support de la voix pour n’être plus que support de ce qui accompagnait les voix, une sorte de fascination à la fois oublieuse et efficace. L’image ou si l’on veut ce qui relève du visuel, de la représentation va porter avec elle, dans ses définitions comme dans son existence le souvenir dans le psychisme de ce moment que l’écriture, elle va tendre à effacer, qui est celui de cette stupeur qui envahissait l’esprit des hommes quand les voix leur parlaient et que ces voix étaient comme mises en branle par des objets, des statues en particulier, par des artefacts matériels s’adressant à la vue, au regard, captant l’intention, fascinant le regard et suspendant le temps dans l’attente de la parole.

En fait, entre les hallucinations auditives et l’action, il n’y a pas de temps d’attente, car le passage à l’acte doit être immédiat, c’est une question de survie. C’est cet écart qui va être matérialisé par l’écriture, inventé, créé en fait, en tout cas rendu possible par elle, et c’est en lui que le signe et l’image vont se trouver dès lors prisonniers. L’invisible comme le visible deviennent les otages des signes écrits qui à la fois sont des entités visuelles nouvelles, des moyens de faire parler les choses absentes et surtout qui permettent de se mettre à parler par soi-même les mots d’un autre, des mots qui viennent d’ailleurs, de devenir en quelque sorte une voix qui parle, mais une voix qui sait qu’elle parle.

Outre un écart, une distance, un espace dans lequel viendront se loger les mécanismes qui formeront de ce qui va devenir la conscience, l’écriture introduit une dimension temporelle ou du moins un aspect du temps qui n’existait pas auparavant, à savoir un temps linéaire contredisant la perception générale du monde basée pour le dire de manière rapide et un peu inexacte sur un temps circulaire. En fait sans doute est-ce sur un temps inchoatif, fait de passages d’états à états sans cause définie, de brisures et de trous, de suspens et d’actions mais qui ne sont pas prises ni dans un lien de causalité ni même dans un lien de succession que se déroule le temps d’avant le temps linéaire rendu possible par l’écriture.

« L’acte de lecture de l’alphabet complet est linéaire, comme celui de l’écriture : il n’est pas nécessaire de voir le signe qui suit pour déterminer la valeur de celui qu’on lit. C’est pourquoi l’écriture alphabétique ressemble tellement à la parole : elle occupe, sans boucle ni repentir, le fil du temps qui passe. [...] L’alphabet complet nécessite un corps — des yeux, l’usage d’un appareil phonatoire — et un esprit qui comprend, mais ne nécessite pas leur conjonction ; avec l’alphabet complet lire n’est pas identique à comprendre.

Par la dissociation lecture/compréhension, l’alphabet complet introduit le dualisme corps/esprit. Rien de tel n’existait dans les écritures à logogrammes où l’ensemble formé par la chose du monde, le signe graphique et le mot constitua l’écriture comme un double sensible du monde sensible ; ni dans les alphabets consonantiques ou dans le cunéiforme vieux perse, où lecture et compréhension sont mêlées, puisque la lecture implique de reconnaître ce que l’on connaît par avance, les racines et la morphologie de la langue. Avec l’alphabet grec, on peut tout lire sans rien comprendre. »(op. cit., p. 123).

L’écriture alphabétique complète introduit donc une double déchirure dans un univers où le monde des mots et celui des choses étaient en quelque sorte encore dans une relation de miroir. Entre ces miroirs ne passait rien qui put venir s’opposer à ce jeu de reflet, en tout cas pas la force d’un esprit autonome capable d’être la voix de choses ou de situations qui n’existaient pas et que cet esprit ne connaissait donc pas et qu’il pouvait à la fois faire exister en les disant et en les écrivant et tenir pour réelles. Les tenir pour réelles signifie en faire des choses du monde susceptibles de le toucher, de l’émouvoir, de le troubler et de le faire réagir et penser.

La double déchirure s’opère donc entre les choses du monde et le monde parce qu’elle naît entre ce qui est dit, écrit ou lu et ce qui est parlé, pensé et vu. Il y a une faille au cœur de l’homme qui est comme un écho de la faille bicamérale et qui est en même tout à fait différente même si à l’évidence elle vient la recouvrir en la redoublant. En fait elle en définit une nouvelle qui ne sera pas seulement une faille mais une sorte d’espace dans lequel vont venir se loger et lui donner forme, les fonctions qui pour Jaynes définissent la conscience.

L’image est à la fois l’héritière de cette dimension plus originelle du jeu de miroir entre mot et chose tel que le définit Clarisse Herrenschmidt à propos des écritures précédant l’alphabet complet, et le fruit de ce que l’écriture rend possible, un écart d’un type nouveau qui fera passer le temps d’un aspect profondément inchoatif à un aspect profondément linéaire et qui fera de l’espace la dimension fondamentale de recollection du vécu. Dans cet espace, l’image est le nom de cette chose qui n’existe pas et qui consiste à la fois en une sorte de suspension du temps et de fixation de l’instant, mais qui par sa puissance propre est aussi une chose réelle, comme les mots écrits, qui va faire retour sur les pensées et les affects des hommes et donner lieu à des événements particuliers.

La conscience un appareil complexe de traduction des états du corps

Ce que l’écriture rend possible c’est en plus de la prononciation de mots ne signifiant pas nécessairement des choses immédiatement vécues, une traduction différée de ce que le corps éprouve, voire d’états que le corps ne connaît pas.

Pour en finir avec les citations de Clarisse Herrenschmidt, voici celle qu’elle donne au terme de la partie de son livre consacrée à l’écriture, la définition de l’écriture donc : « L’écriture ingénierie qui traite les langues et les substantifie en un corps physique qui porte les signes, inspire l’émergence de l’humain selon ses opérations et fait de lui un double artefact, à la fois créature humaine – à quoi les traditions religieuses exégétiques ne se sont point trompées – et texte-créature, ingénierie humanoïde. [...] Cette chose qui mute est apte, en retour, au façonnage de l’homme. » (op. cit., p. 218-219).

On retrouve ici ce qui peut être pris pour la source même de la différence fondamentale entre les deux grandes figures de rhétorique que sont la métaphore et la métonymie. La métonymie s’appuie sur la croyance en une sorte de diffusion du sens par contact là où la métaphore, elle, répond à mécanisme plus complexe de traduction différée basé sur une distance pour ne pas dire une sorte de rupture avec l’enracinement du perçu dans la sensation et donc dans les états du corps.

Cette différence, comme on l’a vu au sujet des mythes fondateurs de l’icône, ne va pas cesser de hanter aussi le monde de l’image. Mais ceci nous permet de mieux comprendre comment l’image est devenue dans notre culture seconde par rapport au texte ou du moins à l’écriture. Seconde ne veut pas dire secondaire, mais cela veut dire que c’est en quelque sorte dans les transformations de la perception du monde imposées par l’écriture que l’image trouve sa dimension propre. Mais en elle se matérialise à la fois des éléments qui relèvent d’une dimension que le monde inventé par l’écriture a plus ou moins occulté.

En effet, pour constituée que soit la conscience ou pour valide que soit la forme conscience pour nous, elle n’est non seulement pas la seule forme possible de l’appareil psychique, et elle est de plus en permanente évolution, on va le voir avec l’invention de l’inconscient dans le sillage de celle de la photographie, mais elle garde en elle plus que des traces des états antérieurs du psychisme d’avant sa formation. Elle en est encore et toujours imprégnée et même malgré l’atténuation de la différence entre les hémisphères, elle est encore et toujours portée par une différence importante de spécialisation des hémisphères.

Ainsi l’image va-t-elle venir occuper une place singulière dans ce mécanisme complexe, puisqu’elle va à la fois sous la forme de la métaphore être au cœur du dispositif de traduction généralisé des états du corps qu’est la conscience et la conscience naissante en particulier, et être indexée à l’écriture qui ne cessera de la combattre comme étant surtout une puissance nuisible. La dimension nuisible de l’image au sens donc de figuration ou de représentation, tient sans doute en ceci que produite par l’esprit elle peut donner lieu à la production d’éléments autonomes, c’est-à-dire qui échappent au contrôle de la raison, à des images imaginaires, pourrait-on dire, qui peuvent rejoindre le champ de l’inconnu et donc troubler le contrôle exercé par la raison sur la perception du réel.

L’image trouble parce qu’elle relève d’abord de ce qui permet la reconnaissance, c’est-à-dire au fond l’identification du danger, et qu’elle peut devenir comme production autonome de l’esprit un danger ou sa matérialisation dans l’esprit. Elle fait naître des états du corps qui se trouvent être indépendants d’une certaine réalité même si les monstres du Moyen Âge par exemple étaient par bien des côtés des mixtes de réalité diverse dont le mélange assurait la puissance d’affection sur l’esprit.

L’image peut donc échapper en partie à la puissance d’attraction du corps, c’est-à-dire au champ réglé de la métaphore et devenir l’élément qui rappelle à l’esprit, à la conscience qu’elle est essentiellement un vide, un espace nu, un écart peuplé sinon seulement de monstres du moins de tout ce que l’esprit produit et ce qu’il « produit » on le sait, ce sont en gros, comme le montre Changeux des objets mentaux qualifiés par rapport aux traces qu’ils laissent ou engendrent dans l’esprit, leur puissance d’inscription. Ce sont les sensations, les images transitoires et les concepts. L’image se trouve donc elle-même traversée, c’est-à-dire constituée par une contradiction ou plutôt relever d’une double nature.

La première pour nous dans l’ordre inverse de l’histoire est de se constituer comme une puissance d’arrêt dans le mouvement infini du déroulement du texte associé en gros à celui de la raison mais qui se double du fait d’être une forme synthétique qui permet de rendre compte de ce que le mouvement du texte ne cesse de chercher, à savoir précisément une formule rassemblant le divers dans une unité, ou disons un concept.

La seconde qui est de représenter une sorte de mémoire implicite de la forme inchoative du temps d’avant la conscience par l’interruption qu’elle constitue et de renvoyer à travers un mode de présence matériel à la question de l’absence, mais en tant qu’elle ferait signe vers ce qui serait une présence réelle.

L’image est nettement du côté de la métonymie ou du moins cherche à l’être, là ou l’écriture qui invente une image d’un autre type, la métaphore, vise une forme-image non visible et pourtant évoquée en termes de vision, l’idée ou le concept.

La question qui se pose est de savoir si quelque chose comme un équivalent de cette distinction entre métaphore et métonymie dans le fonctionnement de la conscience peut-être retrouvé ?

La conscience selon Julian Jaynes

Je voudrais au moins une fois vous présenter en détail les six points qui pour Jaynes définissent la conscience afin que cela soit clair qu’il ne s’agit pas ici de désigner le seul aspect auquel on réduit le plus souvent la conscience, le jeu de renvoi et de reflet qui fait que l’on percevrait le fait même de penser et de penser ce que l’on pense. Cette approche cartésienne est par trop réductrice d’un mécanisme complexe qui fonctionne à plusieurs niveaux et avec plusieurs entrées.

Ce qui caractérise cette approche c’est que Jaynes considère la conscience comme une opération et un modèle du monde créé par la métaphore. L’importance qu’il accorde à la métaphore vient du fait qu’il voit dans l’analogie le rapport entre la carte et le territoire le fondement même de ce mode de pensée qu’est la conscience. Si pour lui « l’esprit subjectif est l’analogie de ce qu’on appelle le monde réel », il est donc constitué d’un vocabulaire analogique et il permet de prendre des décisions plus adaptées. C’est un outil, ou dirions nous ici, un appareil et non une chose ou un contenant. La conscience est liée à la volonté et à la prise de décision. Et ce point est essentiel, la décision, c’est-à-dire la réponse à des situations complexes, difficiles, stressantes voire dangereuses, est ce que vise toute activité humaine qui ne serait pas liée aux gestes les plus habituels et mécaniques. Car on agit pour l’essentiel sans penser, sans être conscient de ce que nous faisons. Les décisions conscientes ne concernent qu’une partie limitée de notre activité pas les moins importantes sans doute, mais s’il nous fallait penser chacune des actions commises par notre corps nous ne pourrions pas vivre nous le savons. La conscience est donc la traduction par et dans le langage de ce que nous vivons, de ce que notre corps nous permet de percevoir, éprouver ressentir. « La conscience, dit Jaynes, est le travail lexical de la métaphore et elle ne cesse de s’engendrer elle-même ».

Six aspects la caractérisent donc : la spatialisation, l’extraction, le je analogue, le moi métaphorique, la narratisation, la conciliation.

La spatialisation vient de ce que toutes les pensées concrètes proviennent d’actions concrètes et que le diachronique est transformé en synchronique pour être appréhendé dans la pensée. Si nous le traduisons dans les termes qui nous importent, on voit alors que ce qui relèverait de l’image au sens matériel et spatial justement est en fait, sinon premier, du moins essentiel. C’est une sorte de condition de possibilité pour la pensée de pouvoir s’exercer que de ressaisir ce qui est sous une forme spatiale, de l’inscrire dans un espace et donc de constituer cet espace pour pouvoir le faire. En fait ce qui est dans le temps non perçu des choses est extrait avant d’être replacé à côté d’un autre extrait et donc alors dans une succession.

L’extraction est donc le second aspect essentiel. En effet nous ne voyons jamais rien dans sa totalité. Nous faisons un choix dans l’ensemble des attitudes possibles dit Jaynes. En d’autres termes nous faisons COMME SI. Les extraits ne sont pas les choses mais NOUS faisons comme s’ils étaient les choses mêmes. On voit ici que spatialisation et extraction fonctionnent en fait en écho l’une de l’autre.

Le Je analogue c’est, dit Jaynes, la métaphore que nous avons de nous-même. Je vous renvoie à Onians encore une fois pour comprendre comment ce « Je » s’est constitué dans la langue même comme lieu de traduction des expériences physiques et physiologiques au cours de ce travail de la métaphore lexicale. Ce « Je » peut se déplacer par délégation dans notre imagination et accomplir des choses que nous ne faisons pas réellement.

Le moi métaphorique, c’est ce à quoi en général nous réduisons la conscience, c’est-à-dire le fait de s’apercevoir en train de faire une chose ou d’en imaginer une autre.

La narratisation consiste à associer un fait isolé, c’est-à-dire un élément qui a été extrait du flot de ce qui arrive, à un autre fait isolé. C’est cette association qui constitue le Récit et je dirai aussi le temps comme succession. Car le temps n’existe que par cette association, sinon il n’y a qu’un flux ou tout file et où rien n’est retenu. Mais qu’il y ait succession, il faut retenir, et pour retenir il faut extraire et associer. On voit donc pour ce qui nous intéresse ici, que la narratisation enveloppe la spatialisation mais que la spatialisation est en quelque sorte condition de possibilité de la narratisation.

La conciliation correspond en fait à une activité essentielle du psychisme et qui est un comportement commun à tous les mammifères, celui de la reconnaissance, c’est-à-dire de l’assimilation d’objets ou d’éléments ambigus dans un schéma acquis. Il s’agit ici d’assembler des éléments non connus sous la forme d’objets reconnaissables en se fondant sur des schémas acquis précédemment. C’est cela le travail de la métaphore, car la métaphore consiste à tenter de décrire quelque chose pour lequel justement on ne dispose pas ou PAS ENCORE de mot pour en rendre compte, pour la faire entrer dans le schème général qui fait que nous comprenons ce qui veut dire acceptons comme non dangereuse telle ou telle chose plus ou moins nouvelle c’est-à-dire étrange et étrangère.

La conscience est donc une sorte d’appareil de traduction qui permet de faire passer entre corps et cerveau et cerveau et corps, compris comme une seule mécanique complexe et pas comme une mécanique double, corps d’une part et esprit d’autre part, les informations qui vont permettre à cette entité de survivre en faisant si possible les bons choix, et surtout dans les situations nouvelles.

Si j’insiste sur tout cela, c’est parce que la situation dans laquelle nous sommes aujourd’hui est précisément nouvelle, inédite même. C’est par rapport au stress engendré par cette situation nouvelle dans laquelle il y a plus d’inconnu que de connu que nous devons penser notre situation. En fait nous sommes dans une situation où nous devons modifier notre façon de penser et où les schémas existants ne semblent plus donner satisfaction. Leur capacité d’intégration semble déficiente et il faut inventer de nouvelles formes. Les appareils et les images qu’ils produisent sont à la fois la « cause » de cette situation et le moyen par lequel nous y répondons.

Dans cet appareil qu’on appelle la conscience, l’image est donc présente sous tous ses aspects. L’image est rendue possible par la spatialisation avant d’être, elle-même, spatiale. Elle est surtout ce qui entre dans le cadre de l’extraction et ce qui associé à un autre cadre devient le photogramme du vécu qui se constitue de ce double geste car sinon, il n’est rien. Elle est cette opération par laquelle le corps devient visible à lui-même et enfin ce qui vient à la fois accomplir la narratisation sous la forme d’une synthèse, double visuel du concept et la brise sous la forme de l’image de reconnaissance, cet élément qui dans l’esprit est devenu une sorte d’évidence et n’est plus considéré comme potentiellement dangereux.

Alors, il est possible d’en faire un élément à part entière qui va produire lui-même ses propres effets en retour, donner lieu à de nouveaux agencement narratifs, à de nouvelles extractions car cet élément est tenu et perçu par le psychisme comme réel c’est-à-dire ici acquis, devenu une autre image encore, celle d’un schème inclus dans le psychisme comme étant là de toute éternité ou presque comme lui étant coessentiel.

Mais alors pourquoi tout ce détour par l’écriture pour finir ainsi sur l’image comme si elle tombait du ciel ? Parce que, comme on l’a vu, si la vue est première par rapport à la parole, elle est d’une certaine manière impliquée dans le psychisme de deux manières différentes lorsque la parole devient écrite.

Ainsi une certaine forme de visibilité, celle des signes écrits, déchire les images ou plutôt le mode même de perception qui conduit à reconnaître telle ou telle chose comme élément visible. Ensuite l’écriture permet de recomposer ces choses à travers des éléments qui sont visuels certes mais pas des « images directes des choses », et qui en tant que mélange de signes visuels et sonores permettent pourtant la formation d’images nouvelles au sens d’objets mentaux nouveaux. Ces objets mentaux nouveaux n’abolissent pas ce qui relève du visible dans sa dimension plastique directe, si cela a un sens d’en parler en ces termes, mais rendent possible de nouvelles images et font exister une concurrence, un conflit entre anciennes et nouvelles images, c’est-à-dire entre anciennes et nouvelles formes de reconnaissance. Ce qui fait que l’image au sens plastique et matériel du terme est au moins prise dans un double registre.

Il y aurait d’une part les images qui relèvent du cadrage, de l’extraction et du miroir au sens de jeu de duplication entre un modèle supposé et une copie et l’on alors est dans le champ de la projection sur une surface, mur, toile ou papier, et il y aurait, d’autre part, les images qui relèvent du reflet et des effets de rapprochement ou d’éloignement, de la vision plus que de la vue, des images plus proches du passage que de l’arrêt et qui ne sont pas l’objet d’une projection au sens strict ou prises dans les jeux de miroirs.

Ces images se situent plus près d’une expérience première en un sens que les premières nommées qui sont, elles, le fruit de l’appareil conscience tel qu’il s’est constitué et développé à partir et avec l’écriture.