Accueil > Les rubriques > Images > Les mots des morts

Les mots des morts

Tristan Jeanne-Valès

,

Aujourd’hui je reviens sur certaines de ces images, réalisées au fil du temps.

J’y joins un texte court : souvenirs, anecdotes de travail ou dérives plus poétiques.

Les ombres portées…

Quand Juan Moneo Lara El Torta chante le flamenco, il chante avec une barre de fer, elle est là, face à lui : il la prend. Il tord la barre de fer, il a les yeux fermés, il vous regarde, il en fait des noeuds, lentement.

Il cherche, mais il est sûr de lui : il est Gitan de Jerez et junkie. Intransigeant.

Analphabète surdoué, il a tous les droits, il le sait, il est le Cantaor. Il chante le marteau sur l’enclume, la femme qui en baise un autre, la nuit gitane, le morceau de pain, l’aiguille et la veine, la balle perdue.

Il est mort un 31 décembre.

Au ras de l’eau, à vingt mètres du quai, distance réglementaire, à vingt mètres du dernier bar du bout du port, un cormoran esseulé, l’élégance sombre et têtue, file droit vers les écluses. Une femme en noir s’assied, bébé dans les bras. Dans soixante ans il aura soixante ans. Il ne se souviendra pas de ce moment, de l’instant, le soleil chaud de juillet, le doux balancement du corps maternel, un moineau pour quelques miettes, les dalles de la terrasse, le chat sur le qui-vive, il ne se souviendra pas des amants de sa mère, sourires appuyés, café et alcools forts échangés, magie du désir et du reniement, aucun souvenir de cette heure qui s’en va, il est calé dans les bras aimés, innocent et moche. Le soleil est au couchant, le bar se remplit. Une jeune homo passe, belle intouchable, je la connais. Un ange meurt, je l’imagine, je le vois, je l’achève. Une femme en blanc, très rouge à lèvres, s’installe à ma droite, peut-être pourrai-je, en contre-jour, deviner la forme de ses seins sous sa robe légère. Non, elle partira, elle ne reste pas, elle s’échappe…

Pendant ce temps, l’homme de soixante années, frère aîné de la femme qui fut ma femme, crève de la grande maladie, recroquevillé dans un lit pâle.

Dire les silences. Pleurer les silences, les gens, les bars. Buvons. De guerre lasse, buvons. Et qu’il pleuve.

Rien à dire.

Je scrute l’inutile. Je suis du côté des morts, des morts à venir, des morts bientôt. J’aime l’érosion, j’aime la trace, le bruit de fond du temps qui passe. Je ne photographie pas la vie, je photographie la mort, la mort qui vient, qui est déjà là, à l’oeuvre dans les gestes, le mouvement, sur les visages, sur les mains. Je photographie la limite de l’épopée, je la fixe et puis je la regarde. Juste avant l’oubli, je documente la frontière.

Un rien dégondé, je chaloupe le trop-plein de mes ivresses et des cigarettes fumées, spectateur paresseux de ma propre disparition. Un peu d’eau sur le front peut-être, pour faire face au miroir.

A deux tables de là, une femme conquise sourit à l’homme, promesse de lourdes copulations, mais qui tardent un peu à se préciser, selon lui, selon elle ; le temps du bar, le temps des cocktails partagés… Au cinquième Talisker, je partirai, je m’en irai distiller l’alcool en mots ; au creux de la nuit, j’attends-j’espère ces instants prodigues : la parole avance aveugle et se perd, j’aime l’ombre de ces nuits-là. Et les verres ambrés où le paisible est conjuré. Aux mots je joindrai une photographie, j’ignore encore laquelle, c’est le jeu.

Ecrire : il est temps, il est grand temps, il est tard. Passage lent au récit double, j’écris. Je choisis les mots, les images sont là, les mots viennent, j’attends-j’écris. Les photographies me hantent, les mots les posent. Pour un accouplement, une étreinte, un duo bref.

Les gens, la ville, les rues, le temps : c’est important le temps. Les gens, les silhouettes, les églises, les silhouettes au pied des églises. Les églises tuent, elles écrasent, elles tuent, elles ont tué, elles vont tuer encore. Les églises tuent.

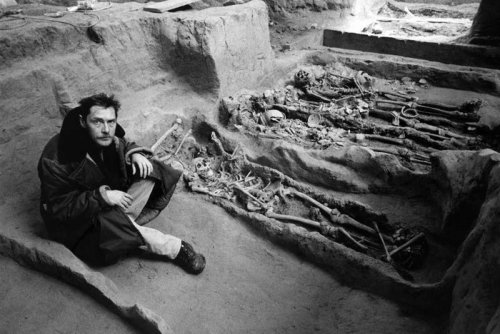

Je pense à Tarkos, mort à quarante ans, mort de la tumeur de son cerveau ébréché, sa gueule de voyou, de looser, sa gueule majuscule, sa parka, son regard. Il est mort, il inventait la poésie, la pâte-mots , il puisait, c’était plus fort que lui, c’était comme ça, il allait vite. Je l’ai photographié posant fou, posant là, aux côtés des squelettes à nu d’une abbaye bas-normande, ses doigts comme des griffes, la fin de l’hiver.

Je ne savais pas, il ne savait pas, nous ne savions pas qu’il mourrait bientôt. Il faut que les gens meurent, les poètes surtout, les poètes bien sûr. Et puis nous.

J’ai beaucoup voyagé.

Mais parlons de l’Europe ; la mienne.

Un bel endroit pour mourir.

Le Burren, en Irlande, la fracture de la pierre et, plus loin, la mer, l’Atlantique nord, froid, violent, le vent sur le sel sur la roche, l’érosion palpable, visible, indécente.

A Peniche, au Portugal, à la pointe ouest de ce qui fût une île mais qui est presqu’île, les falaises abruptes, l’Atlantique encore, la houle plus forte encore, la falaise et le parking, la casemate en béton : on regarde en bas, vertige, gouffre, l’attrait de la mort, la peur de çà. Un bel endroit.

Et puis Tombelaine, qui porte en son nom le nom de la mort. La marée, le bruit de la vague, le bruit de l’eau, l’encerclement, l’indifférence de la marée pour la vie humaine. Un autre endroit. Le même.

19 juin 2017, la pluie ce soir, la pluie enfin, la pluie normande. Le goût de la pluie sur l’herbe, sur l’écorce du grand arbre, sur l’ardoise du dehors. Le goût du ruissellement, l’alcool et les mégots, l’odeur de l’amour physique dans une chambre d’hôtel, la musique en boucle sur France Inter en grève CGT, ce soir la feuille à terre, la nuit, la nuit du soir un lundi, comme un bout de novembre en plein juin. Jusque-là, pas de verbe…

Faire face, faire bonne figure, faire avec. J’ai perdu les étés.

Comment continuer ? comment danser le geste ? comment danser nos vies hantées par la mort ?

Olga Vales 1879 – 1941.

J’avais décidé d’emmener ma mère à Zagreb.

Le jour des morts, le 2 novembre.

Quatre-vingt-un ans depuis septembre, j’en aurai soixante dans quelques jours, novembre humide et gris, novembre 2013.

Son grand-père slovène est enterré là, dans le grand cimetière croate de Zagreb, aux côtés de sa femme Olga, aristocrate et polonaise, morte huit ans avant lui, au mois de mars 1941. Il faut retrouver la tombe, cette tombe, imaginer les secrets enfouis.

Le jour des morts à Zagreb est jour de fête : des milliers de gens, des milliers de bougies, sur le sol ou à même la pierre tombale. Une cérémonie lente, un pèlerinage, des gens qui se côtoient, marchent, marchent ensemble seuls ; le cimetière est immense, baroque, archaïque, un cimetière de là-bas… Les fleurs, les petites flammes, les allées, le gravier, la sépulture : le silence est partout, juste le bruit des pas, la respiration du bruit des pas. Et puis l’immobilité quand on est devant la tombe, sur la tombe.

Le silence du rituel slave au cimetière de Mirogoj.

Nous n’irons pas. Nous irons l’année prochaine. Le vieux cimetière de la vieille Europe. Tombe 59, carré 12. Nous irons.

Le suicide est une mise en accusation ; de l’autre, des autres. Le suicidé te pointe du doigt, te rend responsable, il te rend coupable. Le suicide est à charge, reproche ultime, irréparable, il est trop tard, tu restes, tu t’en veux, tu ne sais pas, ne sais plus, mais tu t’en veux. Le suicidé t’appelle, il est muet, aveugle bientôt, il te faudra lui fermer les yeux, il le faut, les yeux ont une vie encore, après la mort.

Égoïste mort sans réponse. Mémoire devient douleur.

Reste la chemise, vide ; reste la chambre à coucher, vide. Il n’y a plus.

Juste le graveyard. Le gravier jusqu’à la tombe.

A Porto, au pied du grand pont Dom Luiz 1, tout d’acier et de brumes marines, sur le quai, dans sa maison filiforme accolée à une chapelle, le Duc de Ribeira veille. Il repêche les suicidés.

Il connaît le fleuve. Il lit le fleuve, les remous, les courants. Il sait. Il traque et trouve les cadavres dérivés, les corps noyés. Il les accroche de sa longue gaffe, les remonte. Puis il reçoit les familles défaites, surprises, endeuillées. Il les réconforte, il essaie.

Ce n’est pas une légende.

C’est une légende : il est mort.

Mort, assis dans son fauteuil au premier étage d’une bâtisse maigre, face au fleuve, mort au pied du pont des suicidés.

Ce pourrait être un Fado.

Porto la Grise, Lisboa la Blanche.

Fado, la nostalgie du futur, saudade intraduisible dans notre langue française ; le chant triste et juste.

J’aimerais vous chanter la ballade du silence, Madame.

(Cette tristesse que je porte en moi, à qui la dois-je ? Et c’est un Fado.)

Ces chants profonds repris debout à la table, les six doubles-cordes cristal de la guitare portugaise, cette langue chuintante et rugueuse, donc obscure, les bars déglingues et sous-exposés, magnifiques de déglingue et de sous-exposition, ce trop-plein d’azulejos et ces rouges garance que j’aime tant, le vin fort de l’Alentejo, les musiques en ombres pleines et bleues, comment les dire ?

Voir en ligne : https://www.tristan-jeanne-vales.co...