Accueil > Les rubriques > Cerveau > Des mondes sans hommes

Des mondes sans hommes

,

Rêve d’évasion, fixation d’un souvenir ou encore projection utopique, l’art du paysage peut s’enorgueillir d’être devenu un « élément » incontournable de l’Histoire de l’art et des questions esthétiques. Le genre a atteint ses lettres de noblesse au XVIIe siècle, période durant laquelle les grands représentants de l’école classique ont excellé à représenter une nature idéalisée. S’émancipant peu à peu de toute intention narrative, les études paysagères esquissées sur le motif s’épanouiront dans la pratique du dessin, dont la liberté intrinsèque révèle des chefs-d’œuvre de modernité plastique et formelle, écrit Anne-Cécile Guitard qui a choisi les œuvres de cette exposition. Elles prennent place dans un work in progress itinérant. La première étape a eu lieu à la galerie White Projects en janvier 2014. La seconde aura lieu à la galerie DE BAYSER en juin 2014 puis en Corée du Sud en 2015. L’enjeu est une rencontre entre dessins anciens et dessins contemporains autour de la thématique du paysage.

Orientation

Regarder et voir ne sont pas tout à fait la même opération, ni mentalement, ni psychiquement, ni techniquement. Quelque chose les rapproche, sorte de point de croisement de ces deux parallèles qui auraient conclu un pacte avec l’infini pour le faire exister ici et maintenant : la nécessité où se trouve celui qui regarde en tentant de voir, ou qui voit parfois sans regarder, sinon de déterminer sa position, du moins de s’orienter.

Geste à prise rapide, le dessin entretient avec le paysage une relation incestueuse. Instrument de mise en relation du corps avec l’invention nécessaire d’un espace, le dessin, lorsqu’il est utilisé pour rendre compte de cet espace dans un sens élargi, devient ou peut devenir le vecteur d’une appropriation paradoxale puisqu’il s’agit en fait d’inventer par le trait quelque chose qui n’existe pas encore véritablement et, la rapprochant ainsi de l’œil, fait de la main un organe de la vision.

Le dessin est un geste multiplié, une sorte de tâtonnement dans la transparence de l’air et sur la surface de la feuille, par lequel il s’agit moins de voir ou de sentir que de pouvoir s’y retrouver un peu, que de s’assurer du pas suivant, que d’envisager de faire d’un paquet d’ondes nécessairement brouillé, un champ de variables contrôlables dans lequel il va être possible d’exister.

Le dessin est l’un des moyens par lesquels l’homme se constitue un territoire, et le dessin de paysage est, dans la pratique générale du dessin, la forme la plus directe de cette confrontation avec cette exigence impérative. Courant sur la feuille, en général alors qu’on est sur le motif, la main qui dessine est prise dans une activité tendue entre une précision de fourmi et un abandon de divinité au repos. Entre les deux, la chasse ou les amours, mais tout autour, « quelque chose gris » qui émerge parfois à peine et que la main peine à approcher de l’œil pour qu’enfin il connaisse, s’assurant dans le regard porté sur la page, qu’en effet, il s’y retrouve, c’est-à-dire reconnaît plus ou moins quelque chose.

Le dessin témoigne de ce que, dans le processus de la saisie des choses et du positionnement du corps dans l’espace, la reconnaissance précède la connaissance. Par la main tout aussi incessamment assurée qu’hésitante, le dessin est engagé massivement du côté des processus préconscients qui participent à la constitution de la vision à travers le regard. En tant que proposition d’éléments reconnaissables, le dessin de paysage est bien évidemment aussi tentative de mise en situation.

On le comprend, la situation est le moment où la perception rejoint la sensation dans un jeu de comparaison implicite et où, rapprochant le lointain de l’œil, la main le rend plus familier, moins dangereux, moins étrange et moins étranger. Percevoir, c’est déjà métaphoriser et les mots travaillent en parallèle à poser leur assise de briques creuses censées faire tenir l’ensemble sensation-perception en une sorte d’image à la fois durable et transitoire.

Horizon

Cette rencontre entre des dessins de maîtres du XIXe et des œuvres de jeunes artistes d’aujourd’hui conduit à un constat : quelque chose semble absent de ces dessins, que certaines œuvres photographiques semblent prendre en charge.

On peut en effet remarquer, dans le choix présenté ici, une forme d’absence de l’horizon. Question centrale posée par l’existence même du paysage, si cette absence est liée à la singularité du choix effectué ici, elle témoigne surtout d’un déplacement du centre de gravité de la question centrale liée au paysage.

Il faudrait, ici, donner la parole à Cézanne en particulier qui sut si bien rendre compte du processus de « construction » par et dans le dessin du paysage en tant que force d’émergence de la puissance de la terre, en tant que surrection vers le soleil.

Le dessin sur le motif est peut-être plus une tentative de faire tenir sur une feuille un « événement paysage » comme une montagne par exemple, lors même que la photographie et avec elle, le land art, (bien sûr, il n’est question implicitement que de certains photographes et de certains artistes ou de certaines œuvres chez ces artistes, mais suffisamment signifiantes pour incarner cette question) seraient des confrontations plus directes avec l’horizon.

Si l’on s’accorde sur le fait que le mot horizon désigne à la fois une zone d’inquiétude indépassable, une ligne d’émergence et le nom de l’articulation visuelle et visible entre terre et ciel, entre monde terrestre et monde cosmique, alors les dessins proposés ici contournent cette question et en posent une autre. Plus exactement, la question de l’horizon, indépassable lorsqu’il s’agit de paysage, est comme présente de manière détournée, c’est-à-dire « incarnée » dans des sujets ou des questions apparemment seconds, secondaires ou dérivés.

Motifs

Chez les maîtres anciens, l’enjeu, on le comprend sans peine, se trouve déjà à mille lieues d’une relation stricto sensu mimétique. Il s’agit bien plutôt d’une confrontation avec la magie du geste dans sa puissance à produire ce que la réalité produit lorsqu’elle fait apparaître devant le regard un ensemble d’éléments visuels qui finissent par former quelque chose de visible, de reconnaissable. Ainsi découvre-t-on la vue d’un village se déployant sur une étendue sans fin chez Hendrick Gijsman et Romain-Etienne-Gabriel Prieur, des fragments de paysage extraits d’une peinture académique de Charles Gleyre, des traits multipliés faisant apparaître des arbres, des crêtes, comme chez Jean-Baptiste Camille Corot et Jean-François Millet. Ces gestes, d’une légèreté de libellule, disent bien le caractère magique de cette saisie au vol qu’est le dessin de paysage sur le motif.

30 X 45 CM galerie de BAYSER

Les œuvres des jeunes artistes présentés ici semblent poursuivre ce travail d’investigation de la relation main, œil, plus essentielle dans le dessin que partout ailleurs. Au point que l’on peut dire qu’au-delà du « sujet » de chacun de ces dessins, c’est cette tension main œil, ou si l’on veut cet écartèlement entre la nécessité de s’orienter dans le monde et celle de le re-connaître pour pouvoir le faire exister, qui constitue implicitement et parfois quasi explicitement le véritable sujet de ces œuvres.

Marine Pagès dessine des routes qui semblent ne mener nulle part. Elles traversent des champs abandonnés et apparaissent comme des réserves vierges dans un monde d’où singulièrement toute vie semble absente. Elles constituent aussi une sorte d’alphabet inconnu que l’on s’accorde pourtant à accepter comme tel, tant vibre en nous ce doute insécable sur notre « situation » dans le monde et notre besoin de nous y retrouver.

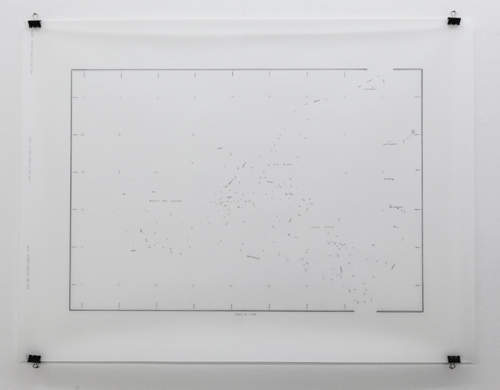

Sarah Garbarg inscrit sur une immense feuille de papier calque des toponymes et des numéros, autant de signes prélevés sans doute sur des relevés de cadastres. La singularité de ce dessin, c’est qu’attaché à une précision quasi obsessionnelle du détail, il finit par former une carte d’un monde stellaire, comme si la terre, se regardant de près avec un œil supposé objectif, ne pouvait pas ne pas se voir comme un fragment du ciel et le ciel se mirer dans les détails de la terre. Car les noms nous renvoient à cette mémoire qui hante la terre, celle de ses habitants, humains ivres de leurs passions comme d’eux-mêmes et dont les noms, tous les noms ne cessent de témoigner.

Lorsque le paysage est là, identifié comme tel, c’est une autre entrée sur le processus mental à l’œuvre dans le dessin qui nous est présentée.

Dessin effectué d’après Les éléphants de Charles Gleyre, l’œuvre de Didier Rittener ne donne à voir aucun éléphant. Ce dessin, sorte de transfert d’une œuvre dans une autre dimension avec élision d’un élément central de l’œuvre originale, produit une hétérotopie qui se trouve rendre au paysage sa singularité de paysage, redonner au territoire sa dimension originelle de monde d’avant l’homme que personne ne regarderait.

Angélique Lecaille montre des montagnes aux profils acérés et accidentés, d’allure hostile, comme des dents d’une mâchoire inférieure dont la supérieure invisible serait le ciel. Ces dents prennent toute la feuille et exacerbent le visible jusqu’à rendre sensible l’angoisse qui peut nous saisir face à cette entité inconnue et infranchissable que constitue une chaîne de montagnes. Elle nous renvoie à ces « origines » picturales du paysage, lorsque, n’étant pas encore véritablement nommé, il n’était en quelque sorte pas vu, seulement perçu comme obstacle, et occulté comme chose « digne » d’être regardée.

Stéphanie Nava présente ici un dessin dans lequel des ponts et des viaducs relient des îles. Mais ces îles elles-mêmes ne semblent reliées à rien d’autre. Le monde qu’elle nous donne à voir est comme un serpent qui se mord la queue, ou comme une sorte de palindrome, la zone de terre étant à la fois une île et un espace transitoire entre le vide blanc et l’absence du monde. Mettant en scène le changement de lieu, ces dessins peuvent être perçus comme des métaphores au carré, des illustrations concrètes de cette chose abstraite qu’est le changement de « lieu » dans une phrase par une figure de rhétorique. Elle désigne l’absurde en dessinant l’impossibilité de fixer un but au voyage. Le dessin se heurte ici à la question du dessein qui motive l’artiste lorsqu’il s’agit de dire quelque chose du monde.

courtesy galerie WHITE PROJECT

Florence Lucas propose un dessin qui est à la fois parcours et paysage. Le parcours est en même temps ce lien qui relie de la graine à l’arbre et celui que nous pouvons faire abstraitement entre plusieurs arbres. Ce voyage est plastiquement spatial mais mentalement trans-temporel. Il dessine une carte d’un monde qui est à la fois réel et non visible. Le dessin parvient à extraire du possible pictural des images qui répondent à une idée, une intention, un dessein.

Monde en passe de devenir référence universelle et qui a comme aboli l’horizon, la ville, la big city, peuplée de gratte-ciels qui parfois forment des forêts étouffantes, est présente ici avec un dessin de l’artiste coréen, Dae Jin Choi. Mais ce n’est pas leur multiplication visible qui intéresse ici l’artiste. C’est le phénomène même qui est à l’œuvre et qui relie l’érection permanente de ces immeubles à la puissance tectonique de la terre. En situant ces immeubles sur une sorte d’île elle-même semblant surgie de nulle part, en les posant sur des lignes de forces incarnées dans la pierre, c’est la relation intime entre surrection et construction que Dae Jin Choi nous présente ici, d’un fragment de ville dans lequel on ne voit aucun homme.

C’est une part du mystère de la puissance du dessin, dessin qui au XIXe s’appropriait la nature pour en révéler les secrets, que de tenter de montrer la dimension coessentielle de la ville et du paysage, au sens de ce qui se tient devant l’homme et qu’il n’a pas créé. C’est une de ses prérogatives que de permettre de représenter le monde sans l’homme. Personne n’est dupe et pourtant ce besoin de savoir est si essentiel que le fantasme perdure qui porte ce geste créateur.

Démiurge ou artisan devenu fou, l’homme est aux prises encore et toujours avec des forces qui le dépassent et dont il espère se rendre maître. Le dessin en tant que tentative de saisie de ces forces constitue un des moyens les plus efficaces qui existent encore pour tenter de comprendre cette surrection qui fait que la terre s’est levée et qui fait que les hommes veulent à leur tour faire se lever des mondes. La ville est leur monde. C’est pourquoi la ville, comme l’indique avec précision cette exposition, va constituer le motif incontournable du dessin du XXIe siècle.

WHITE PROJECT

24 rue Saint Claude 75003 Paris

+33 ( 0)9 60 35 69 14

+33 ( 0)6 89 53 41 16

info@whiteproject.fr