Accueil > Les rubriques > Entretiens > Un duo binaural

Musique concrète/Acousmatique/Éléctroacoustique

Un duo binaural

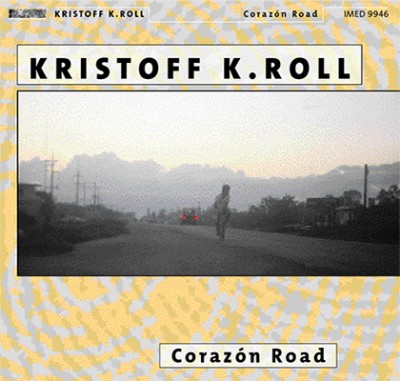

Kristoff K.Roll, trente années de créations et d’experimentations sonores

, et

Kristoff K.Roll fait de la musique avec les réfugiés de la jungle de Calais, dans les rues d’Amérique centrale et pense une musique libre et dans l’échange. Un duo prolifique, décalé, créatif, en réflexion constante sur sa pratique, qui se produit sur scène et sur disque, en ligne et dans bien d’autres lieux encore.

Archipel Sonore

extraits de : Conversations

Les « Conversations », qui se sont étalées entre juillet 2020 et décembre 2021, rassemblent, autour du travail des Kristoff K.Roll, des compagnonnes et compagnons de route (Julie Gilbert, Pierre Johan Laffitte, Pascal Mouneyres et Jérémie Scheidler). Menés d’abord pour le simple bonheur de questionner cette œuvre singulière, puis pour mettre en valeur trois points de vue de trois personnes ayant intimement accompagné la carrière de Carole Rieussec et J-Kristoff Camps, ces entretiens, moments privilégiés, ont vite pris le tour d’un dialogue, d’un ensemble de réflexions à voix haute, pensées personnelles devenant pensée collective d’une même matière, celle d’une aventure artistique, humaine, langagière.

En voici un extrait, avec J-Kristoff Camps et Carole Rieussec, les Kristoff K.Roll, Pierre Johan Laffitte & Jérémie Scheidler.

Pierre Johan Laffitte est sémiologue. Il est enseignant-chercheur à l’Université de Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, dans le cadre de la Coopérative d’écriture, le laboratoire Experice et le département de sciences de l’éducation. Entre écriture, image, concept et dialogue, il chemine à la rencontre d’autres discours, époques, aires, langues et pratiques que les siennes : praxis artistiques, pédagogiques, cliniques, critiques, politiques... (www.sensetpraxis.fr)

Jérémie Scheidler et Kristoff K.Roll se sont rencontrés en 2010 lors de la création du spectacle pluridisciplinaire AnglemortS de la Cie La Controverse, compagnie dont il faisait partie.

Jérémie a travaillé avec Kristoff K.Roll comme vidéaste sur le plateau de La bohemia electrónica... nunce duerme, comme dramaturge sur world is a blues, et ils ont réalisé ensemble cinq VidéoPoèmes.

J-Kristoff a créé les musiques de différentes mises en scène de Jérémie Scheidler, L’Été 80 ; Layla, à présent je suis au fond du monde, et Lisières. Sinon, il est né en 1983 et il s’est formé à la philosophie.

Il est membre de la compagnie Les Hommes approximatifs, emmenée par Caroline Guiela Nguyen, compagnie avec laquelle il intervient comme vidéaste ou dramaturge. Il conçoit des dispositifs vidéo scéniques aux côtés de metteurs en scène avec qui il travaille régulièrement : David Geselson, Julien Fišera, Adrien Béal.

Lignes de fracture

Jérémie — Pour entamer notre discussion, j’aimerais avoir votre sentiment sur les pratiques qui sont les vôtres, et où vous avez été témoins de la façon dont certaines frontières ont pu se déplacer durant les trente ans qui viennent de s’écouler : si je prends des exemples assez « gros », la frontière entre la figure et l’abstraction, ou encore entre l’avant-garde et le mainstream, qui revient souvent comme une blague entre nous. Ce sont des mots piégés, évidemment... Mais est-ce qu’on peut aujourd’hui encore voir se dessiner des lignes de fracture, de frontière ? En sachant qu’une frontière, ça se traverse dans tous les sens, et autant de fois qu’on veut...

Carole — Qu’est-ce que tu appelles des lignes de fracture ?

Jérémie — Il y a cette phrase de Badiou : « La tâche de la politique, c’est d’abord de désigner un ennemi. » Est-ce que cela vous parle, cette position en contre ? Est-ce qu’il existe quelque chose comme une lutte politique, qui rejoindrait votre pratique du son et de la musique ? Si oui, est-ce que ce contre quoi vous luttez a bougé sur les trente ans ?

J-Kristoff — On est là, on ne tombe pas du ciel, on fait partie d’un processus collectif, on s’est accroché à une espèce de train en route. Je dis bien processus collectif. Les idées, les nouveautés ne naissent pas dans le cerveau d’un génie par je ne sais quelle inspiration divine. L’air du temps, c’est pendant un concert, une pièce de théâtre, devant un tableau, à la lecture d’un livre, d’avoir rêvé, divagué vers ses préoccupations artistiques. Et cela fait naître une envie. Sans copier, on est constamment influencé par un spectacle ou une discussion qui, par ricochet, fait naître une pièce personnelle. L’histoire de la musique n’est jamais racontée comme cela.

Alors, à un moment, on a eu envie de se détacher de ces années 1950, 1960, de cette culture de l’individualité, avec ces chapelles pour qui chercher à être différents des autres impliquait de leur taper dessus. Nous n’avons pas besoin de dénigrer d’autres démarches pour que la nôtre existe. Ce qui n’empêche nullement le débat et la confrontation d’idées. L’idéal zapatiste d’« un monde qui contient tous les mondes » me convient. Je serais quand même vigilant sur certains mondes. Il y a quand même des choses dont je peux dire sans hésitation, au minimum, que ça ne m’intéresse pas, voire, avec un peu de lucidité, qu’elles sont dangereuses et néfastes à la musique.

Dramaturgie concrète, sculpture sonore, écoutes plurielles

Jérémie — Quand je vous entends parler de votre travail, j’ai plutôt l’impression qu’il y aurait une frontière, très sensible aujourd’hui, entre le récit [1]. et la carte [2]... L’idée de la carte a trait à l’espace, cela dessine des territoires. Hier quand tu parlais du blues (nous parlions de world is a blues), tu évoquais « notre territoire », votre territoire « d’errance », de découverte, pourrait-on dire. Mais il semble qu’aujourd’hui on soit beaucoup pris dans un monde où « tout est récit », l’idée qui nous est vendue que tout serait récit, que tout le monde devrait être capable de faire le récit de sa vie, et que la porte d’entrée privilégiée de la vie, ce serait cet enchaînement chronologique d’événements...

Pierre — C’est vrai, on a l’impression qu’aujourd’hui, à tout ce que l’on peut faire, on nous colle un : « Ah, vous racontez une histoire ! » Même au bout d’une heure d’une de vos improvisations à laquelle on n’a rien pigé, pour récupérer nos idées et en parler, se raccrocher au fait qu’il y ait un récit n’est jamais loin de nos réflexes, alors que souvent vous nous proposez tout autre chose, soit dans des œuvres déjà fixées — hier vous nous avez cité Corazón Road ou des VidéoPoèmes —, soit dans les moments d’improvisation. Ce n’est pas une histoire que vous nous proposez, vous posez des taches, comme Cézanne, quand il fait son tableau : il ne raconte pas une histoire avec ses taches, il ne « reproduit » pas quelque chose fidèlement, ces taches elles sont là parce que ça doit se poser ici, là, etc. Il s’agit bien d’une cartographie, mais pas au sens où vous viseriez à une carte fidèlement reproduite, mimétique, avec, derrière, un territoire que vous auriez bien quadrillé, une écriture trop figée : c’est au contraire une cartographie que vous produisez tout en y cheminant, avec des sons, des échanges. C’est votre coprésence dans l’impro, par exemple. Il y a quelque chose de l’ordre de la parole, de l’échange, du partage, ce que tu veux — mais ce n’est pas forcément un récit.

Jérémie — Qu’est-ce qui fait l’architecture de votre musique, des pièces que vous créez ? Est-ce que c’est plutôt de l’ordre de la cartographie et de l’espace, ou plutôt de l’ordre du récit, ou d’un mélange des deux ?

Carole — Ce qui se passe, concrètement, c’est que l’on a sous nos mains quantité de mondes, aux logiques extrêmement puissantes, hétérogènes : une manifestation à Merida, une femme qui rit dans une petite pièce, des pas dans la broussaille, un son de synthèse électronique, des graines qui tombent dans une jarre en terre, et on essaie d’être à la hauteur de ça : on a tous ces potentiels dramaturgiques, ces micro-récits, et en même temps on en a une écoute plutôt abstraite — on est sans cesse déporté par ces écoutes plurielles qui fondent nos architectures. Il n’y a donc pas un clivage, il s’agit d’un mélange issu d’un va-et-vient entre cartographie, spatialisation et récits.

J-Kristoff — Dans le fait d’être à deux, il y a en permanence cette double écoute sur la composition. On entend les deux, le concret et l’abstrait. On entend une morphologie que pourrait faire un son de synthé, et en même temps on entend bien que, là, ce n’est pas un synthé, mais une voiture qui passe. Cette forme abstraite, qui pourrait être faite par tout autre chose qu’une voiture, un synthé, un frottement sur une planche par exemple, on a envie d’en jouer comme d’un matériau abstrait, et en même temps nous aussi, avec nos oreilles plurielles, on entend que c’est une voiture, et on sait que ce son a du sens pour les gens. On est dans l’abstrait, et en même temps, si, c’est une micro-narration : une voiture passe.

Dans les compositions un peu longues, la question de la forme sonore se pose. Jérémie, tu disais :

« l’idée qui nous est vendue que tout serait récit »... Effectivement, lire l’ordre d’un programme d’un récital de piano comme une dramaturgie me paraît une entrée inadéquate. Est-ce qu’on se questionne en termes de dramaturgie ? Non, nous l’abordons d’abord en termes musicaux. Tu cites Corazón Road : non, il n’y a pas d’enjeu dramaturgique, avec deux héros qui auraient un objectif et qui seraient entravés par un obstacle, ce qui créerait du conflit... Mais il y a une succession musicale, dans laquelle on tient compte de critères musicaux, et où la question du « passage » d’une séquence à la suivante se pose : glissement, cut, métamorphose, etc. [3] ? Cela reste une composition plutôt traditionnelle, dans le champ de la musique électro-acoustique. Il y a de multiples approches compositionnelles : on peut faire évoluer un son très lentement, rester statique dans l’infiniment pianissimo, ou installer un mur de bruit, jouer de la métamorphose, épuiser un processus, etc. Dans Corazón Road, on est toujours là dans l’ordre de la composition, de la variation, pour suivre une forme musicale, mais qui tient compte du fait qu’il y a des sons issus du réel, et que nous aussi, Carole et J-Kristoff, on intervient : on nous entend dans ces paysages, on est à la fenêtre, on parle, etc. Et on sait que cela renvoie immédiatement au cinéma, à l’anecdote, au narratif.

Il en ressort un équilibre qui effectivement peut être lu comme quelque chose de narratif. Ce qui est particulier avec l’acousmatique, c’est que l’on compose aussi avec des sons clairement reconnaissables ou qui évoquent quelque chose dans l’imagination de l’auditeur, surtout lors de ces mises en situation qui forment autant de petites narrations (notre point d’écoute, le bord de la fenêtre, le centre d’une foule...), de mises en scène comme au cinéma, que l’on affectionne avec Carole (par exemple, nous dialoguons autour d’un marimba, nous commentons le climat...).

Et c’est alors que, par la présence de ces éléments de réel qui dépassent la composition musicale instrumentale, tout cela finit par interroger la dramaturgie. Évidemment pas la dramaturgie d’Aristote ou des règles du scénario américain, mais au minimum en termes « post-dramatiques ». Nous sommes pas mal là-dedans, en ce moment. Corazón Road est une de nos premières pièces, elle est écrite pour l’acousmonium (orchestre de haut-parleurs), même si beaucoup de gens l’ont entendu sur deux haut-parleurs par le CD. Elle pose déjà cette question de la dramaturgie qui est devenue importante dans notre travail de théâtre sonore. Maintenant que nous débordons de la musique « pure » avec des actions sur le plateau, des présences, des images, des objets incongrus visibles, un travail de lumière, alors, là, la dramaturgie devient un énorme chantier — passionnant !

Restons avec une pièce apparemment purement sonore, plus récente : À l’Ombre des ondes (séances d’écoute au casque des territoires du rêve). Sur un choix de récits de rêves décidé juste avant de jouer, nous partons en improvisation totale. Les auditeurs entendent dans leurs casques l’environnement proche capté par un micro, et aussi des sons venus d’ailleurs, qui évoquent des choses, qui renvoient clairement à une cause : une mouche, un vélo qui roule, un marché à Bahia... et si on ajoute à ce qu’ils entendent, ou viennent d’entendre juste avant, ou qu’ils vont entendre, les paroles d’un récit de rêve raconté, alors il est fort probable que des relations vont se faire entre le sens des mots, ce qu’évoquent ces sons et l’environnement. Ils peuvent se raconter eux-mêmes un récit, mais un récit que nous ne maîtrisons pas, que nous laissons ouvert. L’auditeur actif a une grande liberté.

Néanmoins, parce que l’on a choisi les récits et que l’on décide avec quels sons on joue, nous y conservons une certaine influence. Proposition, mais pas imposition. Plus largement, en impro, il y a un truc comme ça qui joue, on envoie des ambiances, mais rien n’est prémédité. Une voiture, de la pluie, une sensation de chaleur... Peut-être une action, Carole va sortir du plateau ou s’en aller avec le micro... Mais il n’y a pas récit du début à la fin.

Ces écoutes, ça vient de ce que Schaeffer avait développé, comme « l’écoute réduite », où tu écoutes le son indépendamment de la cause. C’est un travail de l’oreille assez technique, mais indispensable, à mon avis. Pendant mes études d’acousmatique avec Denis Dufour, j’arrivais avec des séquences, donc des sons plus longs qu’un objet sonore que nous écoutions collectivement ; j’étais persuadé obtenir un consensus d’écoute — pas la cause des sons, mais ce qu’ils disent de musical ou évoquent comme sensation, engendrent comme imaginaire. Puis les autres étudiant·es disaient ce qu’iels entendaient, et là je me rendais compte que ce n’était pas du tout ce à quoi je pensais ! Chacune, chacun a son propre fonctionnement du cerveau, ses propres imaginaires, et ce que l’on projette risque souvent de ne pas être partagé... Je suis toujours surpris des gens qui essaient de m’expliquer ce qu’il y a à comprendre dans ce qu’ils ont fait. Peut-être n’y a-t-il qu’eux qui le comprennent comme ils aimeraient.

Pierre — Quoi qu’il en soit, dans cette démarche, tu dis souvent, Carole, que votre rêve est de cartographier le monde avec des sons.

Carole — Pas un rêve, plutôt une tentation ou une obsession qui m’entraîne toujours plus loin. On est vraiment très influencé par la démarche concrète, que ce soit en musique, mais aussi ailleurs. On va du concret à l’abstrait, ce qui n’est pas courant dans la pensée occidentale [4]. Ce qui nous fascine, peut-être, c’est l’émanation cartographique ou abstraite d’un travail très sensible de captation et d’écoute des récits qui émanent du monde. Et du coup, qu’est-ce qui se passe si on essaye de prendre du recul pour voir toute cette « masse » de récits que l’on capte au gré des rencontres et du hasard ? Est-ce qu’il y a une sorte d’abstraction (et la cartographie fait partie de l’abstraction) qui pourrait nous surprendre, et qui adviendrait ? Je pense qu’il y a une fascination pour l’abstrait, surtout pour des musicien·nes comme nous, très concrets. Si je rêve de cartographier parfois le monde avec des sons, c’est aussi ce désir de parcourir des territoires étranges.

Pierre — Quand tu dis, Carole, que la dominante dans la culture occidentale, c’est l’abstraction dont l’une des figures initiales est le platonisme. Mais ce n’est pas forcément que ça. La preuve étant qu’on peut très bien trouver énormément de gens qui partent du concret, dans la tradition occidentale. Et l’abstraction, ça peut se trouver dans d’autres civilisations, tout aussi fantasmées d’ailleurs. Quand tu parles de te défaire de ce truc « occidental », ce que j’entends, c’est ton besoin de te décoller de cette sorte de langage qui n’est plus qu’un cadre collé, collant. En gros tu as besoin de contre-formes par rapport auxquelles pouvoir te singulariser : pas de la contestation, mais une réponse pratique à la question : « Comment, moi, je peux singulariser mon rapport au sonore quand j’utilise tel son ou tel autre ? » Cela n’a pas à voir avec le mythe du « Je suis artiste, donc unique ». C’est plutôt : « Comment je peux déformer suffisamment le cadre d’écoute établi, pour pouvoir laisser s’installer un espace où va se former quelque chose qui, là, va tenter — et c’est votre éthique — d’être fidèle à la nudité du son, des êtres, des voix, presque à leur pauvreté, presque au sens de l’arte povera [5] ? » Cela me fait penser à la réaction que tu avais eue lors de notre précédent entretien, lorsque Catherine faisait le rapprochement, que je trouve par ailleurs fort intéressant, entre blues et improvisation homérique, et que tu t’es cabrée de suite, en lui répondant en substance :

« Oui, mais attention, si Homère c’est toute la Sorbonne qui débarque, alors cette statue de près de trois millénaires va venir tout écraser. Or justement, nous, on veut donner voix à ce qui est fragile. »

Carole — Cette espèce de champ de force et de contre-force, ça, j’entends : déformer pour donner forme, la référence à l’arte povera me plaît... Mais j’insiste sur ce désir de sortir d’une culture où l’abstraction dirige et fascine. J’ai aussi retrouvé cela avec l’anthropologue féministe Patricia Hill Collins, elle dit, en se basant sur ses recherches, que le savoir peut se constituer par l’écoute, la collecte de paroles, et non par l’écrit, la vision, l’illumination, l’abstraction. Nous avons toujours été à l’affût des propositions pour sortir, contourner la culture occidentale et imaginer des espaces dans lesquels notre musique pourrait iriser le quotidien. Est-ce que cela signifie que nous vivons un peu difficilement le fait que notre musique est très marginalisée ?

Écriture à deux. Ensilencement [6]

Carole — J’aimerais également que l’on aborde le fait d’être deux par rapport à cette activité d’écriture. C’est quelque chose de tellement singulier d’être deux dans l’écriture que j’aimerais bien que vous nous aidiez à y voir plus clair. Que l’on compose et écrive seul ou à deux, ce n’est pas du tout pareil. On est dans une écriture ouverte, au sens où son écriture affecte celle de l’autre, à chaque moment du maillage, et que du coup cela crée comme une désertion de son propre soi, pour être sans arrêt dans la compréhension de ce qu’amène l’autre. C’est quelque chose qui touche des zones très singulières, et qui n’ont pas à voir avec l’écriture telle qu’on la décrit dans l’histoire de l’art. Je pense qu’elle occupe d’autres zones de nos êtres, sans doute ces écritures « en attente » flirtent avec nos « inconscients », ces zones collectives obscures et tellement libres, qui finalement nous permettent de nous réunir hors la loi, hors du discours aussi. Je suis embêtée avec ce mot d’ « inconscient », je ne parle pas de la psychanalyse, je tente de nommer une zone libre, non contrôlée, intime, un lieu de fabrication poétique. Henri-Jules Julien, metteur en scène avec qui je suis en dialogue, parle d’un espace d’horreya, de liberté. Je ne sais pas si la psychanalyste féministe Luce Irigaray propose un terme, d’ailleurs. L’inconscient, c’est peut-être ce continent noir dont elle parle, et qui désigne la féminité exclue du discours, mais c’est peut-être aussi l’air à l’intérieur de l’être...

Jérémie — Pourquoi tu parles de désertion ?

Carole — Désertion de son propre être. La création est en perpétuel mouvement, mais à des moments il faut quand même vider son être, être en silence de son être, pour pouvoir être en totale écoute de l’autre. Ça peut amener à déserter, pas pour assécher, mais pour... « silencier », pour mettre du silence, et dans le même temps capter la résonance de ce que l’autre propose.

La base de notre positionnement, c’est que l’on est « compositeur-compositrice » sur le registre du deux. Et là, oui, de fait, on se sent seuls. On se « bat » pour affirmer cette posture, mais sans que ce soit un combat vis-à-vis d’autres : mais parce que c’est un plaisir, pour nous, d’être deux à cet endroit. On a peu de modèles de cette double pensée, « double quelque chose » où chacun·e a sa place et projette, grâce à ce ressort du binôme, une espèce d’énergie continue, qui nomme les espaces de liberté qu’on ne cesse d’ouvrir et faire entrevoir à l’autre dans une conversation codée. On ressent comme un manque le fait que l’on ne soit pas nombreu·ses à créer à deux, à expérimenter cette altérité. On vit cela à l’intérieur d’une culture profondément fermée, où règne le « Moi » de l’artiste égocentré. Cette ouverture à l’autre est parfois menaçante pour « soi ». Et c’est peut-être cette fragilité-là qui est caractéristique de notre duo, celle qui vient du fait qu’on est sans arrêt en travail, en ouverture pour laisser la porte ouverte à l’autre. Donc on cite peut-être des gens qui nous embêtent, ou nous inquiètent, depuis cette fragilité, cette béance-là. Il y a un côté enfantin dans notre posture artistique face au « milieu conservateur » des « moi glorieux ». Je pense qu’il y a quelque chose qui vient de là.

Jérémie — Un territoire à protéger et ouvrir à la fois...

Carole – oui absolument ! Je continue encore un peu cette question du deux. Qu’est-ce que c’est la co-écriture ? Pour nous, ce n’est peut-être rien d’autre que de s’être déplacé·es dans un autre monde, qui est peut-être celui du rock ou de la musique de tradition populaire, et il y a le fait que l’on fabrique à deux sans que ce soit un problème. Cela nous marginalise dans le monde électroacoustique, et dans le monde de l’art occidental en général. Quand on a élaboré nos partitions pour l’ensemble Dedalus, dans la Grande Suite à l’Ombre des Ondes, Didier Aschour était surpris de constater que nous pouvions nous mélanger dans la composition écrite, une proposition venait de l’un·e, puis allait à l’autre, et la partition finale portait effectivement trace de nos quatre mains. Cela me questionne. Pourquoi n’apprend-on jamais cela aux enfants ? Pourquoi n’enseigne-t-on pas que l’écriture offre un espace polymorphe, en train de se redessiner tout le temps ?

J-Kristoff — Nous sommes — enfin, moi, c’est certain — très influencés par la pensée d’Édouard Glissant. Son écriture, cheminement poétique de la pensée, me touche. La pensée archipélique comme chemin de fuite à la pensée de système et à l’universalisme qui façonne la pensée occidentale depuis de nombreux siècles, je le prends volontiers. Ses notions de créolisation, de divers, de trace, je leur ai trouvé immédiatement une résonance dans la pratique musicale et compositionnelle. Sans doute aussi parce que nous composons à deux. Et puis, quand Glissant développe sa poétique de la polyphonie (particulièrement dans son Traité du Tout-Monde), comment ne pas y être sensible avec la musique que nous façonnons — extrêmement polyphonique au sens musical.

Kristoff K.Roll & Daunik Lazro

Notes

[1] Cette question du récit est réabordée dans le troisième dialogue, infra, tout particulièrement dans « Erreur ! Source du renvoi introuvable. »

[2] Cette question de la cartographie ouvre sur la question, plus générale, de l’espace, dans l’écriture électro-acoustique des Kristoff K.Roll. Posée dans d’autres termes, dans son rapport avec l’abstraction que représente l’espace stéréophonique du disque, on la retrouve dans le quatrième dialogue.

[3] Cf. infra, Dialogue 3, « Dramaturgie concrète, sculpture sonore, écoutes plurielles ».

[4] Cette question reviendra à plusieurs reprises, par exemple infra, dans le troisième dialogue, dans « Erreur ! Source du renvoi introuvable. », ou dans le quatrième dialogue, « Style de l’écart. Radicalité, gradualité, tendresse », et dans le quatrième dialogue, « Erreur ! Source du renvoi introuvable. ».

[5] Cette question reviendra infra, dans le quatrième dialogue, « Erreur ! Source du renvoi introuvable. », puis dans « Erreur ! Source du renvoi introuvable. »

[6] Néologisme créé par Bertrand Betsch pour sa chanson « L’Ensilencement », dans l’album La Soupe à la grimace, 1997.

Voir en ligne : Le très riche site des Kristoff-K-Roll

Lien :

Revue & corrigée : https://www.revue-et-corrigee.net/category/wiwattheure/

Photo d’ouverture : J-Gabriel Valot