Accueil > Séminaires > 2011-2012 "Vivre comme une image" Images et politique > VIII - L’image entre clone et virus

VIII - L’image entre clone et virus

à partir d’une lecture de Cloning Terror de W.J.T. Mitchell

,

Le livre de W.J.T. Mitchell qui nous intéresse aujourd’hui est, comme l’autre livre du même, Iconologie, un étrange mélange de remarques très pertinentes et de théories ambiguës.

Introduction

Le livre de W.J.T. Mitchell qui nous intéresse aujourd’hui est, comme l’autre livre du même, Iconologie, un étrange mélange de remarques très pertinentes et de théories ambiguës.

Ce livre tend à témoigner d’un basculement qui concerne notre monde et dans ce monde, des relations qu’entretiennent mots et images. Ce qu’il y a de commun entre mots et images, c’est le fait qu’ils servent les uns comme les autres à porter des affects et à forger et transmettre des connaissances. Ils permettent aussi de mettre en relation des éléments d’échelle différents et des éléments provenant d’univers différents. Mots et images sont les vecteurs, mais aussi la mesure de l’incommensurable.

Ce qui constitue le cœur de la réflexion de Mitchell, c’est une interrogation singulière, manifestation d’une crainte, voire d’une angoisse, qui tourne autour des fonctions et de la puissance de la métaphore.

Nous vivons avec par et en quelque sorte dans un monde rempli de métaphores. Si l’on en croit J. Jaynes, elle est le « fondement » du langage et donc de la pensée et si l’on se tourne vers Mitchell, elle apparaît comme le point commun entre images et mots, les uns et les autres étant pris dans le mouvement de traduction généralisée sans lequel nous n’existerions pas. Mais il voit pointer dans le jeu complexe qui emporte notre réalité aujourd’hui un phénomène « nouveau » qui conduit à une sorte d’invagination des métaphores ou de certaines d’entre elles.

La métaphore du clone joue un rôle majeur dans ce mouvement de retour sur soi qui est indissociable de toute métaphore. Ce mouvement de retour sur soi est un phénomène qui dans la conscience permet à celle-ci de s’assurer à la fois des formes de la reconnaissance et des déplacements permettant de relancer la connaissance, mais c’est aussi le mode de fonctionnement des affects à l’intérieur du psychisme que de faire retour sur ce psychisme. C’est même leur caractéristique majeure que de venir troubler la conscience, que l’affect soit lié à un événement extérieur ou intérieur.

C’est précisément ce double point de croisement qui pose problème en général dans les relations entre mots et images, et à Mitchell en particulier. Car si une forme d’écart est, dans le cas de la connaissance et de la reconnaissance, le signe d’un bon fonctionnement du dispositif de la conscience, dans l’autre cas on a affaire à une structure de type bipolaire. L’écart devient alors la manifestation d’une schize.

Avec la métaphore du clone en particulier, qui est ici à la fois un acteur du phénomène en question et une de ses manifestations, Mitchell relève l’existence dans le champ des images et à partir de lui d’un phénomène qu’il nomme littéralisation.

En d’autres termes, il existe dans notre monde hypertechnologique une tendance forte à ce que les métaphores deviennent en quelque sorte « réelles » et donc qu’elles aient des effets dans la réalité. C’est comme si le déplacement qu’est la métaphore et auquel elle donne une consistance, déplacement qui est une des formes de projection du sujet sur le monde, avait lieu une seconde fois de manière plus ou moins automatique à l’envers, en retour donc. Ainsi l’image à laquelle aboutit la métaphore devient à son tour émettrice et on assiste à un envoi ou un renvoi d’information. La manière dont cette « information » se concrétise ou fonctionne est perçue par Mitchell « comme » réelle et en tout cas à prendre comme porteuse d’une forme de littéralité, celle du sens ou celle de la présence matérielle.

J’insiste ici sur le « comme », que j’ajoute, mais c’est qu’il semble que Mitchell ne prend pas en compte ce « comme » ou seulement à la marge. Il « croit » à ce sens littéral, à son existence ou à sa manifestation, lors même qu’il me semble que ce nous avons compris du fonctionnement de l’image et du fonctionnement croisé de l’image et du texte, c’est qu’il n’y a rien qui existe comme un tel sens littéral, mais que nous étions pris dans le jeu infini des métaphores comme poissons dans une nasse.

Par contre, il y a bien des effets de retour qui semblent n’avoir pas la même signification dès lorsqu’ils concernent la connaissance ou les affects, et que les images semblent participer à cette « sur-affectation » du monde et de la relation au monde, processus dans lequel la peur semble jouer un rôle de premier plan. Mitchell s’accorde, lui, sur l’existence d’une forme de littéralité du mot qui précède son devenir métaphore, et il peut donc envisager que l’effet en retour participe d’un processus de relittéralisation ou de retour vers un sens littéral.

Nous questionnerons par la suite la peur propre à Mitchell concernant ce mouvement de retour à la littéralité et nous tenterons de comprendre si cette figure est valide pour dire ce qui nous arrive aujourd’hui.

I - Littéral et métaphorique

La métaphore centrale de ce livre est celle du clone. Voilà ce qu’il en dit, ou plutôt la définition qu’en donne l’Oxford English Dictionnary : « Tout amas de cellules ou d’organismes engendré de manière asexuée à partir d’un ancêtre unique engendré de manière sexuée » [1]. Un peu plus loin il poursuit : « Lorsque l’Oxford English Dictionnary délaisse les acceptions « littérales » du clonage au profit d’usages « figurés » ou métaphoriques, nous découvrons la définition suivante : « Personne ou animal issu d’une cellule somatique du parent et qui partage l’identité génétique de ce parent ; également (fam.) personne qui en imite une autre, en particulier servilement. » Ces définitions impliquent deux étapes distinctes de métaphorisation par rapport au sens littéral du mot : 1) l’application à une personne ou à un « animal » par opposition (peut-on supposer) à une plante, voire à des organismes unicellulaires – lesquels figurent à l’extrémité du spectre « animal » ; 2) l’emploi familier désignant l’imitation ou la copie, plus particulièrement une copie « servile » dépourvue de toute ingéniosité. » [2]

W.J.T. Mitchell termine son paragraphe par cette remarque pour le moins ambiguë : « Tout semble indiquer qu’une évolution historique et technique a transformé le métaphorique (car hypothétique et spéculatif) en réalité littérale. » Et quelques lignes plus bas, il écrit : « La distinction se fonde (littéralement) sur le contraste entre mots et images, entre signes arbitraires d’un système d’écriture et signes iconiques d’une représentation graphique. Parfois associée au sens « propre » ou direct d’un énoncé, l’acception littérale s’oppose au caractère « impropre » du sens figuré. » [3]

Il me semble qu’il laisse entendre qu’il croit que le mot chien a un jour mordu !

La simplicité de ce partage et son apparente « évidence » constituent le véritable piège que nous tend la pensée de W.J.T. Mitchell. Nous allons y consacrer, en filigrane, l’essentiel de cette analyse, car cette « évidence » semble permettre d’évacuer des questions qui pourraient se révéler plus importantes, comme celle de prendre la mesure de cette schize dont nous avons maintes fois constaté la présence et qui chez W.J.T. Mitchell est évoquée mais considérée au mieux comme un aspect secondaire dans l’état ou le fonctionnement croisé de la conscience et des images.

L’image comme représentation ou figure serait un signe naturel, fondé sur la similitude et sur la ressemblance, et le mot, comme signe arbitraire, serait à la narration mais renverrait in fine aussi au sens propre ou littéral.

Dans son livre Iconologie, après avoir analysé les théories de Goodman, Gombrich, et Lessing, il évoque Burke et son livre intitulé Recherche et montre en quoi ce dernier propose une sorte de synthèse conduisant à une double théorie du sublime. « L’une fondée sur l’imagination les mécanismes de la sensation, est principalement régie par des métaphores visuelles picturales – ténèbres, lumière, obscurité et clarté. L’autre plus prégnante dans la dernière section de la recherche, est résolument antivisuelle, antipicturale et emploie la terminologie du sentiment, de la sympathie, de la substitution et de l’association d’usage. En termes de rhétorique moderne, nous dirions de la première théorie qu’elle est fondée sur la métaphore, la similitude et la ressemblance ; et de la seconde qu’elle est métonymique, fondée sur des liens de convention et d’usage. » [4]

W.J.T. Mitchell ne cesse de glisser d’un domaine à l’autre, transportant un élément d’un bord avant de le transporter de l’autre, tissant ainsi certes les liens entre mots et images, mais ajoutant une forme de confusion là où l’on pourrait, si cela est possible, attendre une plus grande précision.

En tout cas, nous retrouvons des termes et un système de partage que nous connaissons bien. Nous ne cherchons pas à opposer images et mots comme représentants de deux modes de figuration et d’accès au sens qui seraient à jamais incompatibles. Nous cherchons plutôt à montrer leur complémentarité ou leur inextricable liaison dans le psychisme, ce qui n’exclut en rien en effet de tenter de comprendre en quoi ils peuvent être différents et fonctionner parfois de manière opposée.

Certes distinguer, cribler, analyser, critiquer, donc, est essentiel pour parvenir à la présentation des forces en présence dans leur combat constant qui traverse, mais aussi constitue le psychisme. Mais cette distinction ne doit pas nous faire oublier précisément cette dimension psychique qui est à la fois le facteur unifiant et le facteur discriminant dans cette question.

Revenons à W.J.T. Mitchell. Il organise sa réflexion autour d’un présupposé, l’existence d’un sens littéral, celui auquel la science aurait recours et sur laquelle elle fonderait la légitimité de ses analyses. L’image serait le vecteur d’un glissement du littéral vers le métaphorique. Mais ce mouvement est réversible. Un iconologiste « doit examiner comment le littéral devient métaphorique et le métaphorique littéral – ce processus inverse correspondant au phénomène de la « métaphore morte » (pied de table, bras de fauteuil, ou « corps politique »). » [5]

Revenons un instant à la suite d’un passage précédemment cité. Au sujet du sens figuré W.J.T. Mitchell ajoute, page 57, qu’il « s’étend par-delà la signification normale ; il implique un "tournant", un "trope", une "figure de la pensée" qui arrache le sens littéral de son domaine propre (la biologie par exemple) pour l’implanter dans la sphère de la culture et du comportement humain. » [6]

Il semble que W.J.T. Mitchell perde si l’on peut dire le sens originel (sinon littéral, c’est pour rire !) de la métaphore, ou plus exactement qu’il la réduise à l’un de ses aspects, l’arrachement avec transfert orienté, plutôt que de garder la fonction majeure qui est celle de l’établissement d’une relation entre deux termes. L’un de ces termes est mieux connu que l’autre et leur rapprochement permet précisément d’avancer vers, ou dans l’inconnu et de se figurer que cet inconnu n’est pas complètement inhospitalier, hostile ou dangereux, mais qu’il peut être investi, qu’il eut été appréhendé comme quelque chose de proche ou de relativement proche.

Et l’image sert à cela aujourd’hui aussi bien que les mots et même mieux que les mots. Il suffit pour cela de penser à ces images qui nous arrivent, si l’on peut dire, de la lune et du cosmos, nous permettant de voir un lever de terre de la lune ou les formes magnifiques d’amas d’étoiles ou le moment incroyable où un trou noir avale une étoile, par exemple. Il en va de même pour les images de l’infiniment petit ou du corps qui peut être aujourd’hui appréhendé dans ses parties les plus secrètes.

Et en effet, les images servent aussi à rapprocher de nous des événements ou des faits, des éléments ou des situations qui sont dangereux, tragiques ou inacceptables, insupportables, terrifiantes même, comme peuvent l’être des images de catastrophes dans lesquelles la mort est en jeu.

Il existe aussi des images plus ambiguës comme images, mais dont la puissance émotionnelle et affective est encore plus importante. Elles sont alors liées à un contexte à la fois particulier, celui du lieu de leur point de vue et global, celui de la situation à laquelle elles participent et dans laquelle elles prennent place et qu’elles servent à modifier, à amplifier le plus souvent. C’est en particulier le cas des images de crimes, d’assassinats ou de tortures, celles dont se préoccupe ici dans la dernière partie de son livre W.J.T. Mitchell.

Puis, autour de cette terreur potentielle projetée et réelle, W.J.T. Mitchell développe une longue réflexion. Il pose deux notions pour tenter d’approcher cette question, l’indicible et l’inimaginable, deux termes qui lui permettent de faire fonctionner le couple mot / image dans tous les registres engendrés par la situation actuelle dans laquelle domine la multiplication des images par « clonage », et qui, par un glissement de sens courant les fait devenir elles-mêmes des clones.

Peut-être est-ce là que se situe le point central du dispositif qui permet à W.J.T. Mitchell de questionner les prégnances des images en relation avec leur capacité à produire du sens. Ce passage de l’univers des mots à celui des images est légitimé et il contient en lui ou est équivalent au passage du littéral au métaphorique. Il est possible d’inférer que le mouvement en retour est possible qui va de l’image au mot ou des images aux mots. Un tel mouvement, facile à prouver, permet de supposer que le mouvement en retour affecte aussi la relation entre le métaphorique et le littéral et permet de penser qu’une rétro-mutation du métaphorique en littéral est possible.

Bref il met en place un système analogique ou super métaphorique qui prend en compte la logique du clonage pour l’appliquer à la double relation mot / image et littéral / métaphorique.

II - Le clone, la métaphore et le retrait

Revenons donc au clone. Ce terme fonctionne sur deux niveaux, celui de la duplication et celui de la multiplication. Dans un cas, on est en effet du côté du double et de l’autre du côté de la prolifération. Le croisement des deux nous conduit face à la prolifération du double, c’est-à-dire du similaire ou de l’identique, car un double de double est toujours un double, une copie.

Et ce qui se perd avec le clone, c’est d’une certaine manière l’original, l’accès à l’original, et donc le lien supposé entre littéral et métaphorique.

Ce qui inquiète W.J.T. Mitchell, c’est le fait que le sens littéral ou l’accès à ce sens se perde, que la porte d’entrée vers ce sens soit comme noyée sous une marée de clones ou interdite ou détruite par l’invasion d’armées de clones.

Et si cette fiction du littéral était précisément une fiction ? Dans ce cas ne serait-ce pas celle de l’être, ou celle inventée par l’ontologie ? Cela ne lui enlèverait pas sa puissance ni son existence, en effet. Mais si le littéral n’existait pas ? S’il était plutôt le fruit d’une volonté, fort ancienne de fixer ou de figer le sens, toujours active elle, mais toujours aussi problématique dans le jeu de la pensée ?

La métaphore est un élément de transport, un moyen de transport. Mais à peine a-t-on constaté cela, que l’on doit remarquer qu’il n’est pas possible de parler de la métaphore d’une manière qui ne soit pas métaphorique. La boucle est à la fois bouclée et reprise, identique et démultipliée.

Le début du texte de Derrida « Le retrait de la métaphore », dans Psyché, l’invention de l’autre (Éditions Galilée, 1992), parle dans ce sens. « J’essaie de parler de la métaphore, de dire quelque chose de propre ou de littéral à son sujet, de la traiter comme mon sujet mais je suis, par elle, si on peut dire, obligé à parler d’elle more metaphorico, à sa manière à elle. » [7]

Rappelons ce qu’en dit Du Marsais : « la métaphore est une espèce de trope ; le mot dont on se sert dans la métaphore est pris dans un autre sens que le sens propre : il est, pour ainsi dire, dans une demeure empruntée, dit un ancien, ce qui est commun et essentiel à tous les tropes. » [8]

Moyen de transport, demeure dont on est arraché et qui désigne alors ce qui précède comme étant ou ayant été la demeure, on voit se dessiner le parcours et ce qui peut paraître comme relevant du propre ou du littéral dans ce regard rétrospectif. Ce regard, rendu possible par le déplacement ou l’arrachement constitue en ce qu’il le fait apparaître le propre comme ce qui a été perdu et qu’il faudrait alors peut-être retrouver, chercher à retrouver ou ne pas chercher à retrouver. C’est en tout cas ce qui se dessine chez W.J.T. Mitchell.

Avec Derrida, la question est celle d’un drame, car il y a bien un drame qui se noue :

« Le drame, car ceci est un drame, c’est que même si je décidais de ne plus parler métaphoriquement de la métaphore, je n’y arriverais pas, elle continuerait à se passer de moi pour me faire parler, me ventriloquer, me métaphoriser. Comment ne pas parler ? Autres manières de dire, autres manières de répondre, plutôt, à mes premières questions. Que se passe-t-il avec la métaphore ? Eh bien, tout, il n’est rien qui ne se passe avec la métaphore et par métaphore ? Tout énoncé au sujet de quoi que ce soit qui se passe, y compris la métaphore, sera un produit non sans métaphore. Il n’y aura pas eu de métaphorique suffisamment consistante pour dominer tous ses énoncés. Et qu’est-ce qui se passe de la métaphore ? Rien, donc, et il faudrait dire que la métaphore se passe de tout autre, ici de moi, au moment même où elle paraît passer par moi. Mais si elle se passe de tout ce qui ne se passe pas sans elle, peut-être qu’en un sens insolite elle se passe d’elle-même, elle n’a plus de nom, de sens propre ou littéral, ce qui commencerait à vous rendre lisible telle figure double de mon titre (le retrait de la métaphore) : en son retrait, il faudrait dire en ses retraits, la métaphore peut-être se retire, se retire de la scène mondiale, et s’en retire au moment de sa plus envahissante extension, à l’instant où elle déborde toute limite. Son retrait alors aurait la forme paradoxale d’une insistance indiscrète et débordante, d’une rémanence surabondante, d’une répétition intrusive, marquant toujours d’un trait supplémentaire, d’un tour de plus d’un retour et de retrait le trait qu’elle aura laissé à même le texte. » [9]

À croire que W.J.T. Mitchell envisage en fait de tenter de répondre à ce questionnement de Derrida en faisant de ce retrait une sorte de conséquence ou d’effet du conflit entre mots et images, donnant aux uns la puissance du littéral et aux autres la puissance maligne d’activer le retrait de la métaphore, retrait qui impliquerait l’impossibilité devenir réelle d’accéder au littéral, celui des faits, celui du sens.

Pourtant Derrida ne dit pas si la métaphore est liée à l’image ou aux mots ou si elle est prise dans ce jeu infini de la duplication, celui que jouent les images ou plus exactement que les appareils permettent de produire au moyen des images et finalement aussi au moyen des mots.

Rappelons les dernières phrases du texte de Derrida avant de revenir à W.J.T. Mitchell et à notre interrogation sur les relations mots / images :

« Le retrait n’est ni une chose, ni un étant, ni un sens. Il se retire et de l’être de l’étant comme tel et du langage, sans être ni être dit ailleurs ; il entame la différence ontologique elle-même [...] Qu’est-ce qui se passe ? aurons-nous demandé en entamant ce discours. Rien, pas de réponse, sinon que de la métaphore le retrait se passe et de lui-même. » [10]

On le comprend, même disparaissant la métaphore ne nous laisse pas en paix. Mais est-ce que les troubles auxquels nous sommes sujets et qui seraient liés selon W.J.T. Mitchell à la confrontation avec l’indicible et l’inimaginable, sont des effets de ce retrait ? Quelle est cette angoisse qui nous assaille lorsque nous voyons des images de guerre de terreur ? Est-ce que ce sont les images qui en sont la source ou un processus plus complexe dans lequel ce ne serait ni les images en tant que telles ni les mots en tant que tels, mais certains états de leurs relations complexes qui seraient en cause ?

III - L’image bipolaire

Alors qu’il évoque la question de l’immunité et du sens de ce mot à la fois étymologiquement, métaphoriquement et dans le discours de Derrida, W.J.T. Mitchell parle du « caractère bipolaire de la métaphore fondatrice que suppose la figure derridienne, à savoir la figure du corps politique » [11]. Il dit tenir cette idée de bipolarité de Hans Belting qui parle lui d’image bipolaire sans dire dans quel texte. Dommage !

Mais qu’est donc cette bipolarité ? Et est-ce bien une image ? N’est-ce qu’une image ?

Il est temps de dire que l’on ne cesse de passer sur au moins quatre niveaux dans le texte W.J.T. Mitchell, quatre niveaux qui pourraient en gros correspondre à quatre type d’images.

Il y a l’image matérielle, la picture en quelque sorte, l’image verbale, la métaphore donc, mais aussi l’image mentale de type concept, et enfin l’image mentale de type projective ou imaginative si l’on veut.

Comment distinguer entre elles si l’on s’en tient aux effets qu’elles produisent dans l’esprit de celui qui les reçoit ou les produit ?

Cette image bipolaire est en fait une synecdoque accompagnée d’une synecdoque renversée. On prend la partie pour le tout, puis le tout pour la partie. C’est cette réversibilité qui interpelle W.J.T. Mitchell.

« La synecdoque (du grec sunekdokhé, compréhension simultanée ) est une métonymie particulière pour laquelle la relation entre le terme donné et le terme évoqué constitue une inclusion ou une dépendance, matérielle ou conceptuelle.

La synecdoque est essentiellement quantitative alors que la métonymie est qualitative. Lorsqu’elle exprime le plus pour le moins, elle est habituellement dite généralisante, croissante ou expansive (ex : le tout pour la partie) ; dans le cas inverse (ex : la partie pour le tout), elle est dite particularisante, décroissante ou restrictive. Stylistiquement, la synecdoque généralisante tend vers l’abstraction, alors que la synecdoque particularisante tend vers le pittoresque.

Une large tradition range dans la même catégorie la métonymie, trope complexe obtenu par la conjonction de deux synecdoques. »

Ou encore : « La métonymie et la synecdoque sont des figures par substitution. La rhétorique distingue divers types de figures : figures par substitution (métonymie, synecdoque) ; figures par analogie (comparaison, métaphore, personnification, ...) ; figures par opposition (oxymore, antithèse, paradoxe, antiphrase...) ; figures d’atténuation ou d’amplification (euphémisme, litote, hyperbole, gradation...) ; figures de syntaxe (asyndète, anacoluthe, hypallage, zeugma...), etc.

La métonymie consiste à substituer au nom attendu un autre nom, que la logique ou l’expérience empirique permettent d’associer au précédent. Exemples empruntés au langage courant : "boire un verre" (désignation du contenu par le contenant) ; "manquer de tête", "avoir du cœur" (une qualité morale est désignée par la partie du corps sensée en être le siège) ; "acheter un cantal" (on utilise le nom du lieu pour désigner la chose qu’on y fabrique) ; "Londres adresse une protestation" (le nom de la ville pour le gouvernement qui y siège) ; "contempler un bronze de Rodin", "nettoyer les cuivres de la maison" (la matière pour l’objet) ; etc.

La synecdoque est une figure de substitution particulière consistant à utiliser la partie pour le tout (ou le tout pour la partie) ; le genre pour l’espèce (ou l’espèce pour le genre) etc. Exemples : "Il découvrit de nouveaux visages" (pour "des personnes nouvelles") ; "un troupeau de plusieurs centaines de têtes" (pour "de bêtes") ; "faire de la voile" (pour "du bateau à voile") ; "un trois mâts" (pour "un voilier possédant trois mâts").

La synecdoque est donc une espèce de métonymie, par laquelle on donne une signification particulière à un mot (qui dans le sens propre a une signification plus générale ou plus particulière). En un mot, dans la métonymie, je prends un nom pour un autre, au lieu que dans la synecdoque, je prends le plus pour le moins, ou le moins pour le plus. » [12]

Cette réversibilité s’accompagne d’une indécidabilité. Le sens précis, le sens littéral, s’efface en quelque sorte au profit du chatoiement des significations variées ou d’un enchaînement incontrôlable des significations. Le lien qui les unit est en quelque sorte brisé.

« L’image bipolaire a pour effet de produire une situation dans laquelle le sens littéral n’est plus possible, où seules deux images résonnent entre elles : l’une biomédicale, l’autre politique. » [13]

En quoi est-ce important que le sens littéral qui n’est que le sens ancien soit rendu impossible ?

La question, c’est de savoir ce qui se passe entre les deux sens actuels, le biomédical et le politique si l’on parle de l’immunité ou du système immunitaire ? Et ce qui se passe, c’est une sorte de court-circuit des fonctions. Ou si l’on veut un fonctionnement en boucle bien que W.J.T. Mitchell n’emploie pas cette image, qui par contre, on s’en souvient, est développée dans une longue note de bas de page par Derrida au sujet des images de l’effondrement des tours le 11 septembre 2001.

Ce qui importe, c’est donc de constater que ces images bipolaires sont en fait des mixtes de mots et d’images qui s’enroulent les uns autours des autres, des mélanges de significations qui se mettent à fonctionner de manière contradictoire lors même qu’ils sont censés parler de la même chose sinon dire la même chose.

En fait, il s’agit plutôt d’une sorte de piège qui est lié à la capacité des images de supporter un contenu verbal ou textuel contradictoire avec le message qu’elles véhiculent.

La bipolarité, me semble-t-il, vient du fait que à partir d’un même support qui est toujours un mélange d’image et de texte, cela se met à signifier dans deux directions opposées.

L’exemple le plus simple est sans doute celui de ces publicités pour de la nourriture ou des boissons qui incitent à l’évidence à en consommer et qui sont inévitablement accompagnées de textes ou de recommandations orales signalant le danger qu’il y a de faire ce que l’on incite à faire par les images et les textes du message du premier niveau.

Il faudrait traquer sans fin les incarnations de ce « double-bind système » et en effet, le terrorisme a constitué dans le champ de la gouvernance, le vecteur le plus efficace de la mise en place d’une tension interne au système des signes, images et textes mêlés, qui conduit à ce que l’on se demande sans fin lequel des deux privilégier ou duquel des deux il faudrait se débarrasser.

Il est vrai la question iconoclaste hante l’Europe et l’occident depuis toujours et c’est elle qui ne cesse de resurgir ici. Mais si la représentation sur un mur d’église d’une fresque représentant le ciel le purgatoire et l’enfer pouvait faire naître des angoisses chez les fidèles cette angoisse trouvait une sorte d’exutoire possible de solution possible dans le fait de croire au paradis. Cela ne se pouvait qu’à accompagner cette croyance d’un comportement adéquat ou du moins de la tentative d’y parvenir, lors même que ce programme de redressement moral pouvait être travaillé par des contradictions entre la lettre et l’esprit, et la lettre et l’image, certains des plaisirs réels pouvant, on le sait, être associés à des images de l’enfer lors même que les images du paradis pouvaient, elles, apparaître comme fades ou ennuyeuses.

Bref il y avait déjà là des enjeux forts dans l’articulation entre des registres contradictoires à l’intérieur d’un discours général fait ou porté à la fois par des mots et des images.

Le véritable enjeu est donc ce phénomène de retour à l’envoyeur en quelque sorte de l’image ou du texte sur celui qui le reçoit afin que cela ne le laisse pas indemne justement et l’affectant profondément cela modifie sa manière soit de percevoir l’image soit le message qu’elle véhicule.

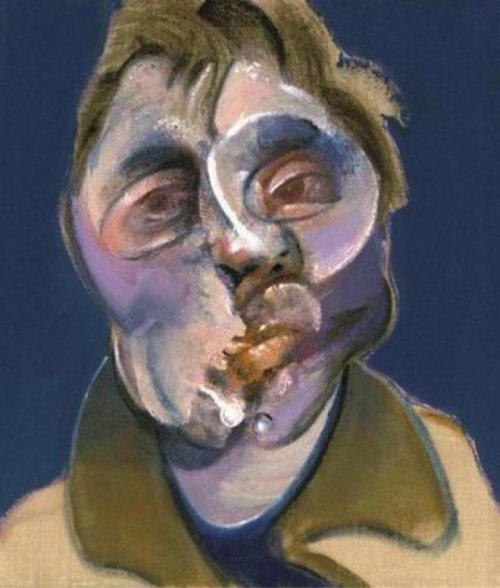

Francis Bacon avait parfaitement compris cela qui développait une théorie radicale de l’imagination et partant de l’image.

Dans une interview avec Marguerite Duras, Bacon déclarait : « Vous comprenez le sujet est toujours le même ; c’est le changement de l’imagination technique qui peut faire se « retourner » le sujet sur le système nerveux personnel. Imaginez des scènes extraordinaires, ce n’est pas intéressant du tout du point de vue de la peinture, ça n’est pas l’imagination. L’imagination véritable est construite par l’imagination technique. Le reste c’est l’imagination imaginaire, ça ne mène nulle part [...] L’imagination technique c’est l’instinct qui travaille hors des lois pour retourner le sujet sur le système nerveux avec la force de la nature. » [14]

Il y a chez Bacon au moins deux niveaux de l’image correspondant à deux strates du psychisme, l’une qui est image dite mentale et l’autre qui est image capable d’entrer en contact direct avec le système nerveux. Voici quelques phrases tirées des entretiens avec David Sylvester :

« Il s’agit d’une tentative pour que la figuration atteigne le système nerveux de manière plus violente. [15]

Est-ce qu’on peut, en fait, analyser la différence entre la peinture qui transmet directement et la peinture qui transmet à travers l’illustration ? Ce problème-là est très, très difficile à mettre en mots. C’est quelque chose qui a à voir avec l’instinct. C’est une affaire très, très serrée et difficile que de savoir pourquoi une peinture touche directement le système nerveux, alors qu’une autre peinture vous raconte l’histoire en un long discours qui passe par le cerveau. » [16]

On le sait, la question qui est au cœur des réflexion de Bacon porte sur la différence de statut entre photographie et peinture, ce qui n’est pas notre sujet aujourd’hui et qui pourtant est au cœur des réflexions de W.J.T. Mitchell du moins dans sa tentative de comprendre en quoi des images médiatisées sont capables précisément de produire des effets de l’ordre de celui qu’évoque Bacon.

À la question de savoir pourquoi les photographies l’intéressent tant, Bacon répond : « Je crois que le sentiment qu’on a de l’apparence subit constamment l’atteinte de la photographie et du film. De sorte que, quand on regarde quelque chose, on ne la regarde pas que d’une façon directe, on la regarde aussi à travers l’attaque déjà faite par la photographie et par le film. Et dans 99% des cas je trouve que les photographies sont beaucoup plus intéressantes qu’une peinture soit abstraite soit figurative. Elles m’ont toujours hanté. » [17]

Ainsi voit-on ce qui rapproche la position de Bacon de ce qu’analyse W.J.T. Mitchell. Mais là où Bacon voit dans la peinture un moyen de combattre non les images mais les images en ce qu’elles empêchent ce rapport direct avec le système nerveux, W.J.T. Mitchell parle lui du rapport qui s’instaure entre ceux qui reçoivent les images des médias et leur système nerveux. « Nous vivons presque toujours derrière des écrans – une existence voilée d’écrans. Et je pense quelquefois, quand on dit que mes œuvres ont un aspect violent, que j’ai peut-être été de temps en temps capable d’écarter un ou deux de ces voiles ou écrans » disait en Bacon dans ces mêmes entretiens. [18]

Là où Bacon vise à produire un effet unilatéral sur le spectateur, le « double-bind system » des images médiatiques, pour le dire vite, tend lui à le maintenir, ce spectateur, dans un état où il ne peut pas choisir ou plus choisir, c’est-à-dire décider. Il est là ballotté par deux appels différents mais proches, identiques et contradictoires si l’on peut dire, et il sent juste son être se déliter, sa capacité de décision le fuir, se retirer de lui comme tout à l’heure la métaphore se retirait, et le laisser pantois ou stupide, en tout cas incapable de poursuivre et incapable d’arrêter.

IV - Dieu et trauma

Le problème reste le même. Que cherche donc à montrer W.J.T. Mitchell ? Les glissements qu’il opère semblent à la fois si évidents qu’on ne peut le contredire et si « métaphoriques » qu’on ne peut que tenter de lui opposer une autre analyse.

Au début du chapitre intitulé l’indicible et l’inimaginable, il reprécise l’opposition sur laquelle il base toutes ses analyses faisant une référence à son maître Ronald Paulson qui distinguait entre image « emblématique » et image « expressive ». W.J.T. Mitchell poursuit ainsi : « L’image emblématique correspond à l’image comme mot, l’image lisible que détermine le verbe et qui en dépend. À l’opposé, l’image expressive – illisible, muette, indexicale — est soit le signe « d’une régression vers un primitivisme antérieur au langage, soit une fuite en avant vers un ineffable situé au-delà du langage. » [19]

Je dois avouer que j’ai du mal à comprendre ce qu’il veut dire par là, sinon à entendre encore une résurgence du sens littéral qui serait accessible dans l’image emblématique marquant ainsi la bonne circulation ou la bonne circularité entre mots et images, celle qui garantit le sens et sa communication, résurgence possible opposée à ce qui lui fait obstacle, à savoir un monde où le sens se brouille, se perd, s’efface dans un gargouillis sonore et un brouillage visuel, formes communes du chaos, dont rien ne peut ou ne pourrait sortir.

Le verbal reste la référence et le visuel est encore et toujours le vecteur du trouble, le représentant du mal, le porte-parole du diable !

Son projet est précisé page 97 : « Il s’agira de reprendre le topos antique de la relation entre le mot et l’image pour l’appliquer au problème contemporain du terrorisme et au rôle des mots et des images dans la Guerre contre la terreur. »

Simplement pourquoi ne pas tenter au contraire de chercher à comprendre ce qui se met en place et qui s’appuie sur un nouveau type de relation entre mots et images, ceux-ci ayant de facto changé de fonction depuis le début du XXe siècle ?

On peut en effet lire des phrases comme celles-ci qui ne surprennent pas leur précise imprécision : « La problématique mot / image se retrouve “au sein” même de la problématique de l’image et vice versa [...] Le mot comme image, l’image comme mot. Le mot comme limite de l’image et vice versa. Cette limitation apparaît lorsque nous constatons que les “mots échouent” à saisir la densité de signification de l’image ou inversement lorsque nous nous trouvons dans l’incapacité voire face à l’interdit de produire une image de ce que nous sommes pourtant en mesure de nommer – Dieu l’infini, le chaos absolu, le vide. Nous discernons l’invagination du mot et de l’image lorsque l’image emblématique ou allégorique impose un signifié verbal déterminé, ou (et peut-être de manière plus spectaculaire) lorsque le signe verbal lui-même, tel que l’a figuré Saussure, dévoile un signifiant sonore porteur de son contraire, un signifié pictorial ancré dans la structure même du signe verbal comme concept ou image mentale. » [20]

Ce moment est pourtant le moment central de la démonstration générale de W.J.T. Mitchell.

En effet, terme qu’il emprunte à Derrida dans son texte sur la métaphore, cette invagination du mot et de l’image fonctionne pour lui comme l’établissement d’une nouvelle scène. Sur cette scène la relation mot / image serait prise dans une nouvelle pièce, une pièce dont la trame serait imposée par l’existence de la terreur, à la fois dans les faits et dans les images de ces faits comme dans les effets que ces images et les mots qui les accompagnent ou les portent peuvent avoir sur nos esprits.

Mais, et toute la question est là, qu’est-ce qui produit la terreur, en tout cas chez un grand nombre de gens, sinon la médiatisation de certaines images qui sont elles-mêmes des images de violence de meurtre ou de destructions ?

Ainsi, il s’agit, ce que W.J.T. Mitchell ne fait pas en tout cas pas dans ce livre, d’interroger en même temps les relations images / mots certes, mais aussi les relations entre les médias, ce qu’ils véhiculent et ceux qui décident de rendre publiques de telles images.

La contradiction ou la tension intenable que révèle W.J.T. Mitchell comme logeant au cœur de la relation signifiant / signifié est en partie un faux problème. Cette tension est inhérente au langage et il n’a pas fallu attendre les images surmédiatisées pour savoir qu’un mot pouvait signifier ou porter une image mentale qui soit opposée ou contraire à celle qu’il semble porter comme mot. Idem pour les images.

Donc ce qui me semble le plus important et qui disparaît comme question ou problème pour réapparaître comme dichotomie légitime à ce moment du texte, c’est la bipolarisation. Elle prend cependant la forme de ces deux notions que sont l’indicible et l’inimaginable.

Il y a pour W.J.T. Mitchell deux éléments qui relèvent de ces catégories, et qui marquent les limites qui semblent inhérentes au langage et aux images mais qui ne sont que des énoncés culturels, que des effets des relations que les hommes ont instaurées entre eux et le monde. Et c’est là sans doute que se loge l’ambiguïté du discours de W.J.T. Mitchell.

Indicibles et inimaginables sont des limites culturelles prorogées par les hommes. L’une de ces limites, il la nomme Dieu, l’autre le trauma. Les deux continuent d’exister pour nous en effet, mais est-ce bien là qu’il faut aller puiser les éléments de l’analyse de la relation terreur-mots-images ?

« Le traumatisme est supposé irreprésentable en mots et en images – semblable en cela à Dieu. Nous nous obstinons néanmoins à en parler à la décrire et à tenter de le traduire de façon toujours plus vivante et littérale. Certaines œuvres d’art contemporaines s’attachent à transmettre le traumatisme de manière aussi directe que possible en immergeant le spectateur dans l’indicible et l’inimaginable. » [21]

En faisant de ces deux notions des tropes anti-figuraux, W.J.T. Mitchell nous plonge dans un discours pour le moins incertain.

« L’inimaginable tient lieu de signifié absent — ce que le phantasme ne peut même pas faire surgir sous la forme d’une image mentale ou d’un concept, ce dont on ne saurait se souvenir. L’inimaginable est ainsi un trope de l’impensable. Le signifiant indicible constitue pour sa part un signe extérieur, l’expression ou la marque lisible qui doit être effacée ou réduite au silence. » [22]

Plus loin il en arrive à cette synthèse surprenante : « J’espère que s’éclaircit désormais la relation que ces analyses entretiennent avec la terreur, elle qui fusionne le divin et le démoniaque en un seul et même ensemble indicible et inimaginable. » [23]

Pour en finir avec ces citations allons directement à la fin de ce chapitre qui se termine ainsi : « Ce que nous n’aurions pu imaginer n’est devenu que trop imaginable et l’indicible est désormais ce dont nous sommes contraints de parler. » [24]

Tout ça pour ça !

V - Politique du clone

Alors que se passe-t-il avec W.J.T. Mitchell ? Quelque-chose qui est le lot de presque tous les penseurs de l’image. Une sorte d’incapacité à situer leur propos dans un cadre plus large, à partir de ce qui n’est pas lié aux seules images pour en venir à elles, plutôt que de tout rapporter à elles et aux mots. Ce faisant il a l’impression de tenir ensemble tous les paramètres alors qu’il ne fait que rater la cible.

La cible est politique et le double-bind mis en œuvre dans et par les « images bipolaires » ou plutôt par la bipolarisation généralisée entre ce qui est autorisé (frontière entre licite et illicite) et ce qui est possible (frontière entre ce qui est souhaitable et ce qui est réalisable), entre ce qui est montré et ce qui est dit, entre ce qui est signifié et ce qui est implicite, ou entre ce qui est présenté comme acceptable et ce qui est décliné comme étant nécessaire ou inévitable.

Bref, nous vivons une schize ou plus exactement « dans » une schize. Et c’est cet entre-deux que je voudrais maintenant présenter.

Si l’image de la pièce de monnaie avec ses deux faces est présente dans le texte de W.J.T. Mitchell, en fait c’est plutôt une sorte d’espace entre deux murs ou deux écrans qu’il faudrait dessiner. D’un côté se matérialiseraient en effet des images qui pourraient passer pour être fabriquées par notre imagination, et de l’autre des images fabriquées par la technologie. Les premières parleraient à nos affects et les secondes à notre entendement. Les unes seraient du côté des images « expressives » et pourtant elles ne sont pas muettes. Les autres seraient du côté des images emblématiques et pourtant elle ne sont pas sans éveiller des affects puissants, la peur par exemple.

La question est donc de savoir ce qui provoque et fait exister la peur lorsque l’on est dans un monde où la violence réelle, militaire, est inexistante, et comment cette peur engendrée par la manipulation des images-textes s’impose comme un moyen de gouvernance et de régulation sociale. Ce que W.J.T. Mitchell évoque mais n’analyse jamais.

Le clone est bien ce que W.J.T. Mitchell en dit, à la fois une réalité médicale, un type d’image en tant qu’elle est médiatisée par des dispositifs médiatiques complexes et l’un des noms de la peur aujourd’hui.

Mais ce qui l’inquiète reste le devenir réel, car son littéral n’est autre qu’un devenir réel d’images auraient été jusqu’ici seulement mentales, c’est-à-dire seulement imaginées ou seulement liées aux nouvelles formes de savoir, mais en aucun cas susceptibles de devenir réalité.

La peur dont il parle, c’est celle qui nous assaille en effet quand l’imaginaire devient réel. C’est ce qu’il nomme le littéral.

« L’innovation la plus spectaculaire et la plus symbolique dans ce domaine n’est autre que le clonage qui combine la révolution des sciences de l’information à celle des biotechnologies. Il inaugure une époque de la « reproduction biocybernétique » qui promet la réalisation littérale et technologique de nombre de fantasmes nés avec le biopouvoir et la biopolitique. » [25]

Bien ! Là voilà la peur identifiée par W.J.T. Mitchell, que l’on puisse par exemple cloner réellement des dinosaures comme l’a laissé entendre de manière encore imaginaire Jurassic Park et qui est devenu presque possible aujourd’hui.

Il nomme biopiction ce mélange des deux types de reproductions ou ces deux régimes de production de réalité-image dans lesquels nous sommes pris.

« La biopiction fait donc fusionner le vieux régime des images dotées d’une vie « spectrale » (l’inquiétante étrangeté, le fantomatique) avec une nouvelle forme de vie technique qui trouve son emblème dans le clonage et dans le développement de l’animation et de l’imagerie numérique. » [26]

Et le terrorisme, celui de la guerre contre la terreur ou de la guerre des clones, qui sont des guerres d’images faites avec par et contre des images, le terrorisme se glisse dans ce double champ avec facilité « dans le but de traumatiser le système nerveux collectif par l’intermédiaire des médias de masse et de retourner l’imagination contre elle-même. » [27]

On retrouve ici presque mot pour mot les expressions de Francis Bacon et encore un peu plus loin lorsqu’il écrit : « Présupposant que tout groupe d’individus constitue un simple échantillon de population, il (le terrorisme) peut le frapper pour produire un choc au niveau du système nerveux collectif de ce corps. L’invisibilité ne caractérise donc pas seulement le bio-terrorisme stricto sensu, mais le terrorisme en général. Il s’agit de retourner l’imagination contre elle-même en provoquant un état psychotique qui déclenchera une réaction excessive des systèmes immunitaires et nerveux.

Comment imaginons-nous l’invisible ? de quelle façon comblons-nous l’espace vide de la conscience où se loge la terreur ? » [28]

L’enjeu est là. Qu’est ce vide de la conscience ou dans la conscience ? Comment est-il créé, rempli, occupé ou abandonné ? Et qu’est-ce qui se passe sinon en effet de réintroduire dans cette conscience qui fonctionne sinon à peu près correctement une dimension qu’elle a oubliée ou qui n’existait pas auparavant, cet état psychotique, qui est en effet celui dans lequel les fantômes sont vécus comme réels ?

C’est la chambre d’écho qui se situe entre Moi et Je, entre les deux aspects du sujet, mais aussi entre les diverses autres fonctions qui constituent la conscience qui est envahie par les images et les mots et leurs messages contradictoires.

C’est le centre toujours vide du dispositif qui est donc visé, le centre de l’échangeur en quelque sorte qui est paralysé par des informations contradictoires et à partir duquel on reconfigure le dispositif en le rendant en effet duel ou dual, schizé donc et fonctionnant comme si l’on était dans un état de psychose relative, mais suffisamment efficace pour provoquer et maintenir le trouble de manière quasi constante.

Ce retournement de l’imagination contre elle-même tient en ceci qu’elle se trouve faire face à ses propres spectres.

Clé du fonctionnement de la machine désirante, cette incarnation des spectres devient en effet une figure de la terreur dès lors qu’elle se voit prise pour une machine à fabriquer du littéral ou si l’on veut du réel.

Ainsi c’est toute la structure temporelle qui est mise en jeu.

« La ficelle bien connue des films d’horreur : il est crucial de maintenir le monstre caché invisible, crucial de différer son apparition jusqu’au moment où elle produira le maximum d’effet », écrit juste avant W.J.T. Mitchell. [29]

C’est ce jeu qu’il importe de souligner entre les deux modes du déploiement temporel propre à la terreur. Car la terreur obéit à un régime temporel particulier.

Ce double temps se compose non pas des trois extases temporelles que sont présent, passé, futur. En fait, c’est le futur qui nous assaille, faisant du présent un cauchemar qui efface ou occulte le passé par la présence constante de cette angoisse ou de cette terreur.

Le temps de la terreur est double. Il est lié en nous à l’attente qui se trouve comme comblée d’une manière inédite et d’autre part à ce temps différé de l’apparition, qui, comme dans le cauchemar, fait que nous continuons de croire ou d’espérer que cela n’est pas vrai, ne va pas devenir réel.

On peut dire que l’angoisse est proportionnelle à l’attente messianique, celle du jugement ou de la résurrection, mais inversée.

Le temps de l’attente était infini. Günther Anders a déjà montré que ce temps de la fin avait pris une tout autre forme puisque la fin peut arriver réellement à chaque instant mais sous forme de catastrophe.

La terreur des images ou par les images ne serait en ce sens que la forme de la tentative d’adaptation à ce temps de la fin qui ne permet plus la résurrection mais la mort ou le cauchemar, une sorte d’exercice permanent permettant de se constituer peut-être malgré tout, des réponses, des défenses immunitaires contre ce mal ?

La forme de l’objet terrorisant contemporain, le clone est aussi celui du désir ou d’un certain désir. Il ne faut pas l’ignorer ou feindre de l’ignorer. Mais c’est une autre histoire encore.

Maladie auto-immune, il se pourrait donc que la terreur soit simplement la manière qu’ont trouvée les pouvoirs qui contrôlent le biopolitique et le biotechnologique de confronter l’homme à son autre rêve celui qui consiste à posséder des créatures qui soient ses esclaves. Mais ce que nous avons du mal à croire, c’est que, nous pensant libres ou nous croyant libres, nous ne soyons en fait que des esclaves ou en tout cas que des cobayes.

En tout cas, ce que nous commençons de comprendre, sans oser le faire tant cette idée est terrorisante, c’est que nous sommes pris dans un monde qui ressemble aux plus terrifiantes fictions de Ph.K. Dick qu’au monde où règne le bonheur sans épines dont nous parlaient et nous parlent encore chaque jours les publicités qui passent sans fin sur les écrans de monde.

Et n’est-ce pas là la source de la terreur ? Non tant la violence représentée ou figurée, imaginée ou insinuée, que cette « idée » que cela soit non pas possible mais réel, littéralement là, déjà là et que nous ne puissions nous résoudre, tant cette révélation serait insupportable, est déjà insupportable, à comprendre que nous sommes les instruments d’un rêve qui n’est rêvé par personne et que si par hasard il l’était par quelques-uns, ce serait par ceux qui rêvent de posséder des esclaves et que nous serions ces esclaves ?

Le vide au cœur de la conscience n’est pas vide mais plein, trop plein de cette certitude que nous ne pouvons pas accepter et dont les images, en nous en donnant un peu à voir, nous en soulagent tout en continuant à nous inciter à ne pas y croire, tout en faisant en sorte que nous nous interdisions d’y croire ?

Notes

[1] Mitchell Cloning terror, p. 56

[2] Op. cit., p. 56-57.

[3] Op. cit., p. 57.

[4] W.J.T. Mitchell, Iconologie, p. 218.

[5] Op. cit., p. 58.

[6] Op. cit., p. 57.

[7] Op. cit., p. 64.

[8] Cité par Derrida, op. cit. p. 75.

[9] Op. cit., p. 65.

[10] Op. cit., p. 92-93.

[11] Op. cit., p. 82.

[12] C. Du Marsais, Des tropes, II, « La synecdoque ».

[13] W.J.T. Mitchell, op. cit., p. 83.

[14] Marguerite Duras, Outside, p. 265-266.

[15] Op. cit., p. 18.

[16] Op. cit., p. 24.

[17] Op. cit., p. 36.

[18] Op. cit., p. 88.

[19] Op. cit., p. 95.

[20] Op. cit., p. 96.

[21] Op. cit., p. 101-102.

[22] Op. cit., p. 103.

[23] Op. cit., p. 107.

[24] Op. cit., p. 114.

[25] Op. cit., p. 118-119.

[26] Op. cit., p. 121.

[27] Op. cit., p. 126.

[28] Op. cit., p. 133.

[29] Op. cit., p. 133.